模擬授業対策は、具体的にどのように進めていけばよいのでしょうか。ここでは、模擬授業をしたことがない人のために、対策法を7つのSTEPに分けて解説していきます。まずは前半編。

STEP 1 授業を行う学年・単元を決める

模擬授業の練習を1次試験の前に始める場合、まだ実施する学年・単元(小学校の場合は教科も)が決まっていない状況です。そのため、受験自治体の過去問などを参考にしながら、模擬授業を練習する学年や単元などを決めます。小学校の場合、主要教科だけでなく、道徳科などで行われるケースもあるので注意が必要です。

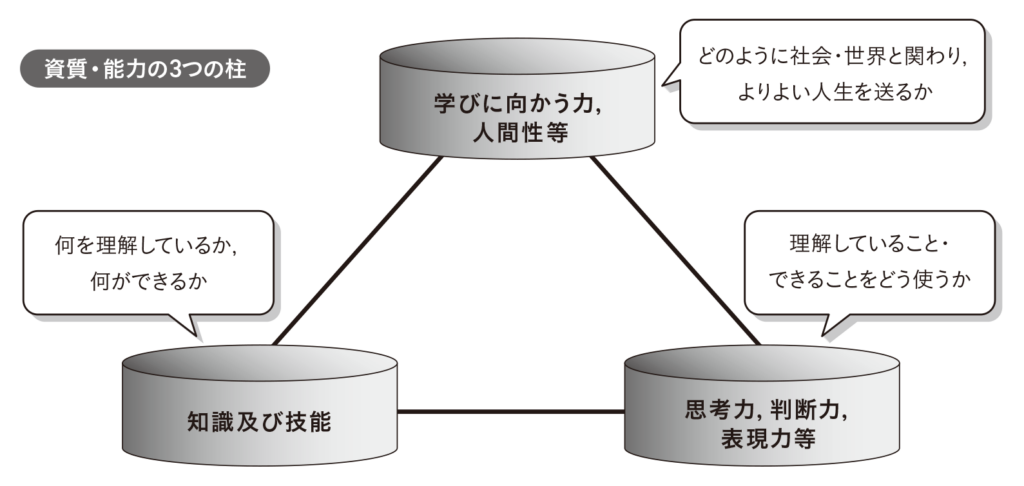

STEP 2 授業を通して「育成したい資質・能力」を考える

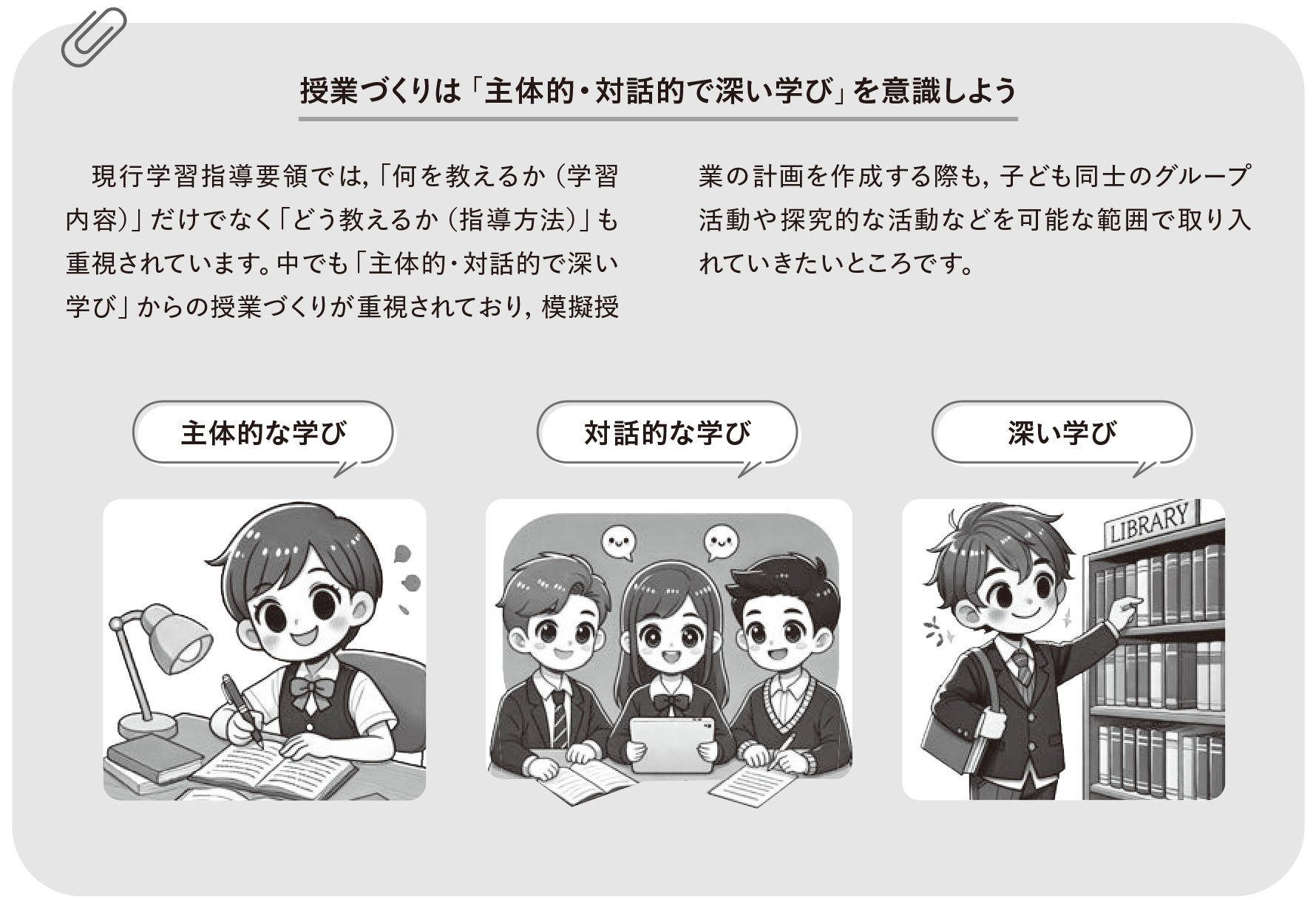

現行学習指導要領は、子どもたちに育成する資質・能力を「3つの柱」で整理しています。授業ではつい「知識及び技能」の部分に意識が向きがちですが、「思考力、判断力、表現力等」や「学びに向かう力、人間性等」を育成することも忘れてはなりません。模擬授業を行う単元についても、これら3つの柱を軸に、どんな資質・能力を育成したいかを考えておきましょう。

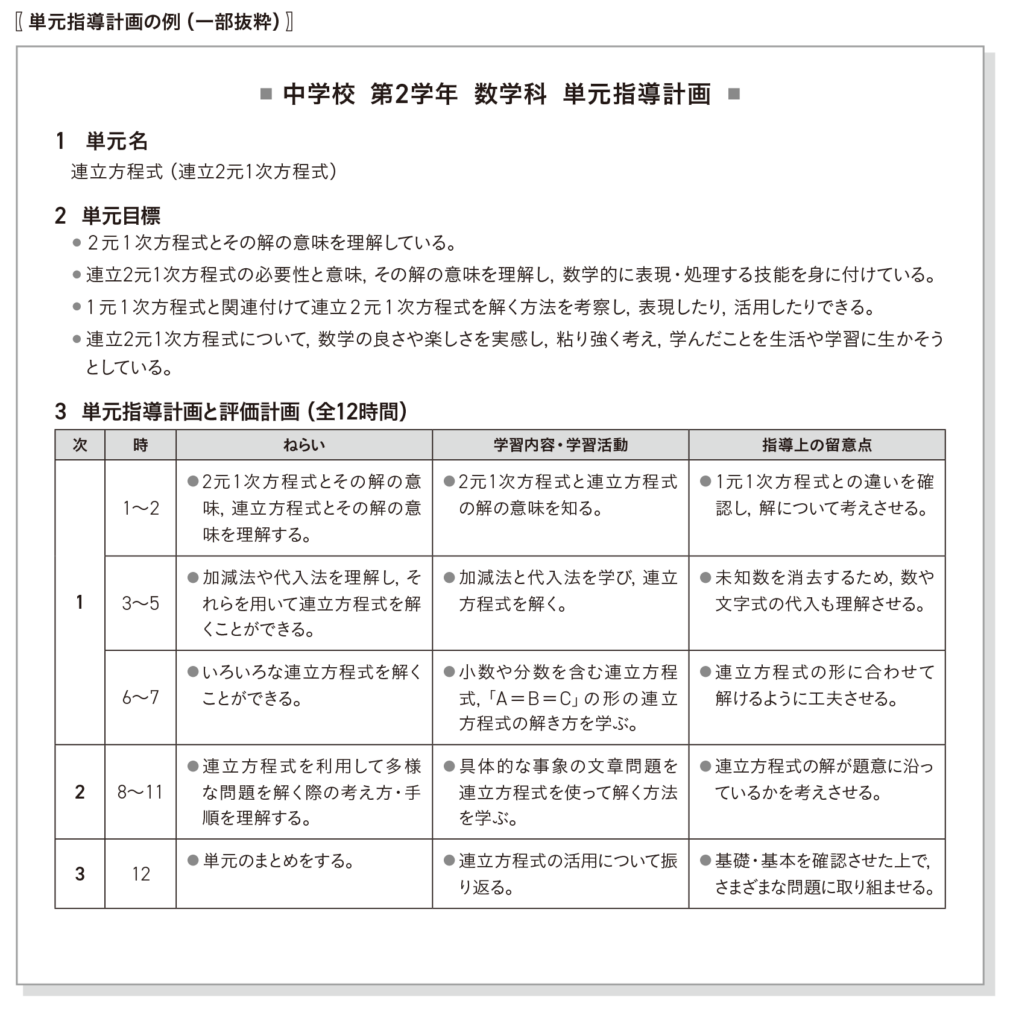

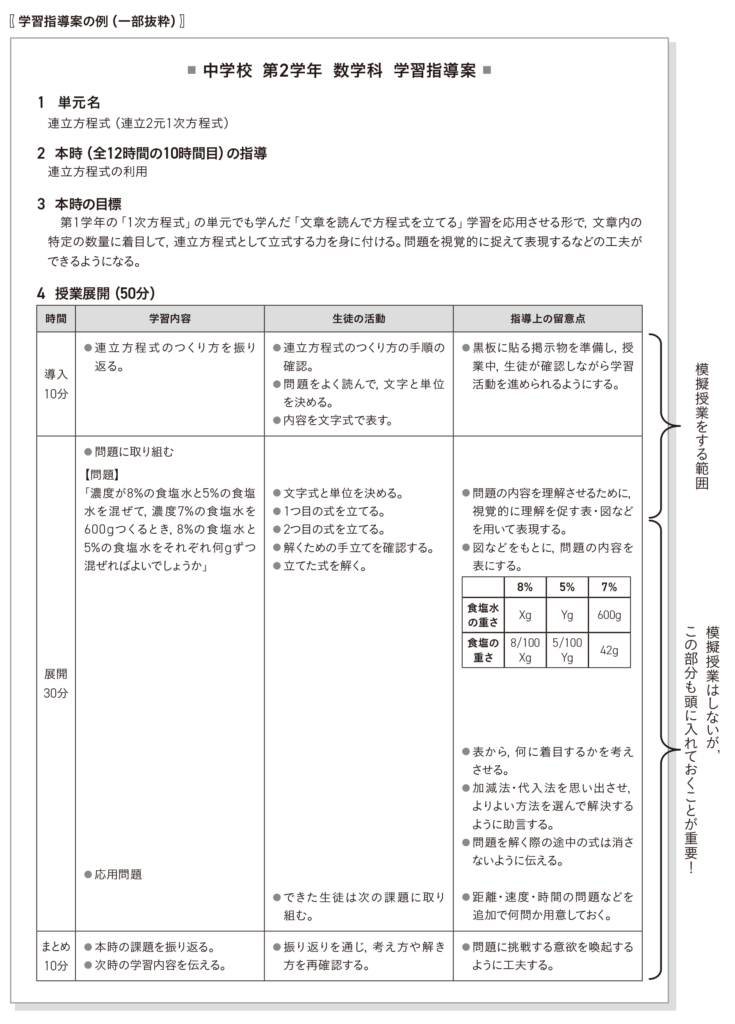

STEP 3 授業の全体計画をつくる

授業を実施する学年・単元が決まり、どんな資質・能力を育てたいかを明確にしたら、授業計画をつくります。ここで大切なのは、模擬授業を行う時間分だけでなく、45~50分全体の授業計画、さらには単元全体の指導計画を立てることです。そうすることで単元全体における授業の位置付け、授業全体における模擬授業部分の位置付けが明確になり、模擬授業の中身がより充実したものとなります。逆に言えば、全体計画がないまま模擬授業部分だけの授業をすれば、どんな資質・能力を育成したいかがあいまいなまま、表面的な指導にとどまってしまう可能性があります。

STEP 4 制限時間内で授業を実施する範囲を考える

授業計画ができたら、次に制限時間内でどこまで授業をするかを考えます。模擬授業の時間が短い自治体では、授業をできる範囲が限られてしまいますが、省略できる部分は省略するなどして、なるべく授業の中盤まで進めることが大切です。

例えば、子どもたちに課題に取り組ませる場合は、「それでは始めてください」と言った後、5秒ほど間を置いただけで「では、説明します」と言うなどすれば、実際の授業より短い時間で先まで進めることができます。

※後半編(STEP 5〜STEP 7)へ続きます。

「模擬授業」を詳しく知りたい人は『月刊 教員養成セミナー』2025年5月号をcheck✔

5月号の誌面では、模擬授業の攻略法を詳しく説明するほか、模擬授業の実際例を「誌面実況」でお届けしています。ぜひお手にとってご覧ください。