そもそも教採は、どのような仕組みの下で実施されているのでしょうか。大まかなアウトラインについて解説します。

試験は原則として「都道府県」と「政令指定都市」で行われる

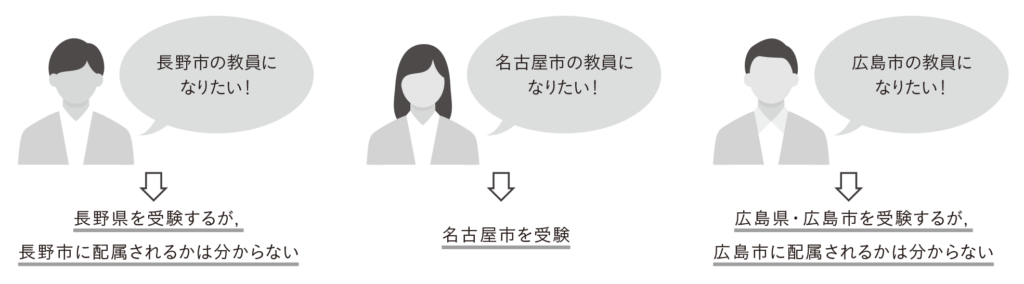

日本の公立学校は、基本的に小・中学校は「区市町村立」、高校と特別支援学校は「都道府県立」ですが、教採は都道府県と政令指定都市で行われています。そのため、もし「A市で教員になりたい」と考えていた場合、A市が政令指定都市であればそこを受験できますが、そうでない場合はA市のある都道府県を受験することになります。ただし、A市に配属されるかは分かりません。また、千葉市や広島市のように、政令指定都市であっても、県と一緒に採用試験を実施している自治体の場合も、希望する市に配属されるとは限りません。

「一般選考」以外にも、さまざまな選考区分がある

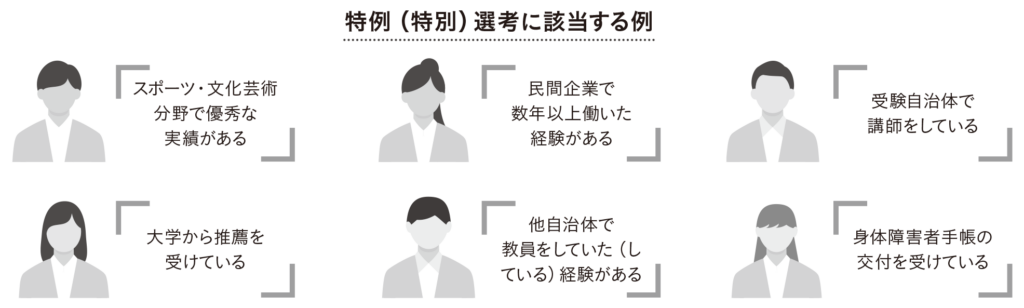

教採には、同じ自治体・校種・教科の中でも、さまざまな受験区分があります。大学生の場合は、基本的に「一般選考」での受験になりますが、大学から推薦を受けていたり、スポーツや文化芸術分野で優秀な実績を収めていたりすれば、特例(特別)選考の枠で受験することができます。また、既卒者の場合も、一定期間以上の講師経験があったり、民間企業での勤務実績があったりすれば、特例選考で受験できることがあります。特例選考の場合、試験の一部が免除され、選考を優位に進められることもあります。自分の経験・実績等に該当する選考があるか、受験自治体の募集要項を確認しましょう。

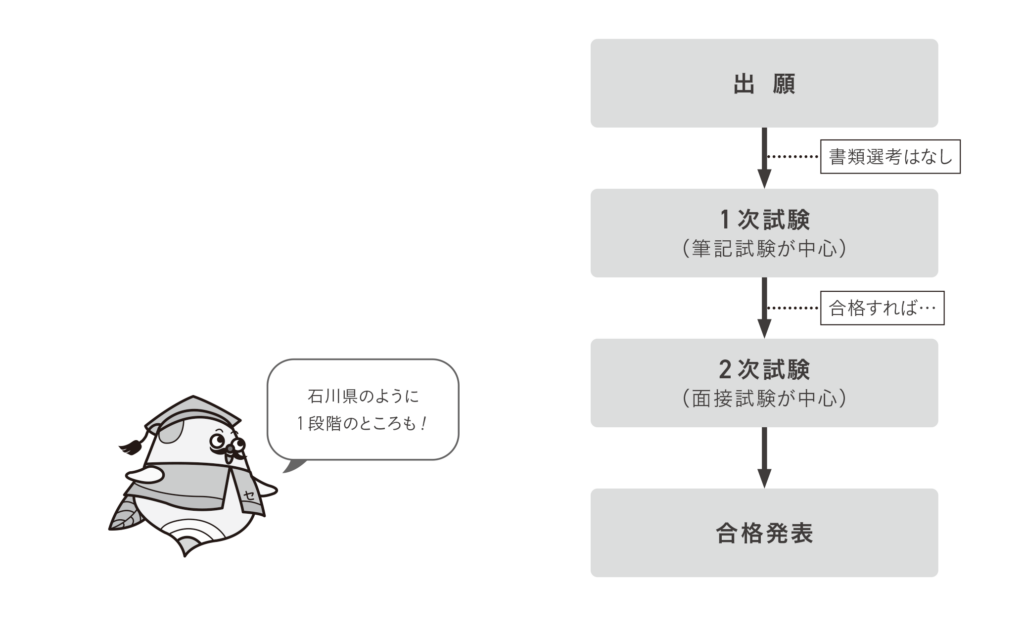

選考は主に「1次試験」と「2次試験」の2段階で実施

一部の自治体を除く大半の自治体が、選考を「1次試験」「2次試験」の2段階で実施しています。筆記試験を中心とした1次試験に合格した人だけが、2次試験の面接等に進めるという仕組みです。ただし、一部では1次・2次を区別していなかったり、実質的に3段階で実施していたりする自治体もあります。

ちなみに、民間企業のエントリーシートのように、出願時の書類で落とされることはありません。

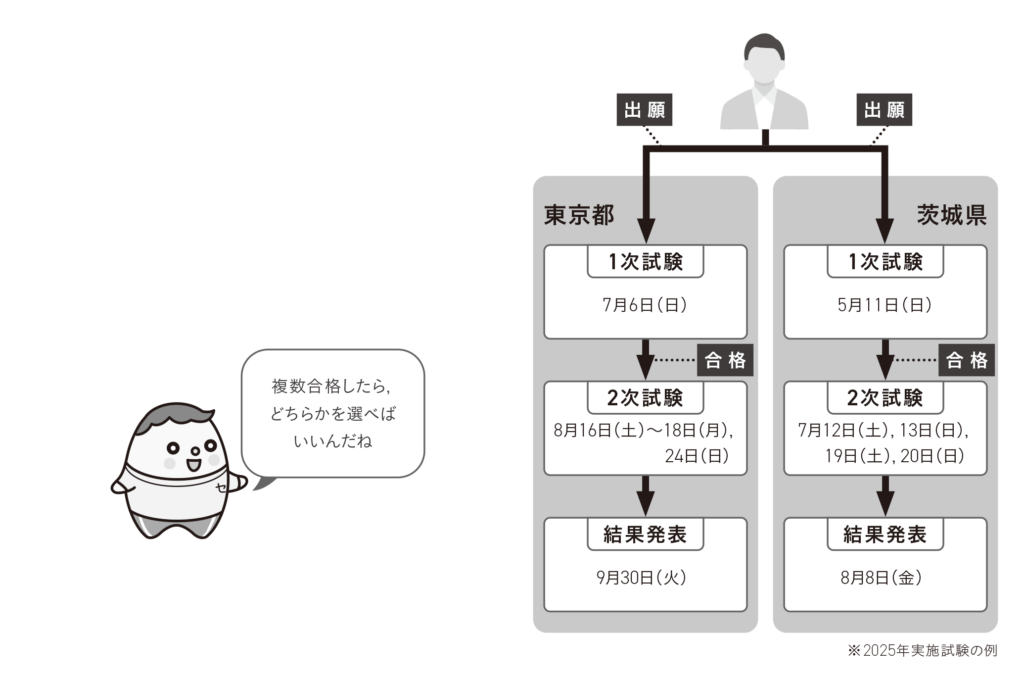

受験料は無料! 加えて「併願」もできる

教採は、受験料がかかりません。加えて、日程が重ならなければ、複数の自治体を受験することもできます。例えば、首都圏に住む人が、東京都と地元の道府県市を併願し、合格した方の自治体に着任するといったことも可能です。「試験に慣れる」ために、日程の早い自治体を受験し、その後第1志望の自治体を受験するといったこともできます。

「教採」のことを詳しく知るなら『KYOUSEMI』2025年9月号をcheck✔

新しい『KYOUSEMI』の最初の特集は、2026年実施試験に向けての「教採」攻略法! 教採って何? 対策はどうすればよい? などなど、これから教採の勉強を始めるみなさんが知りたいこと、必ず知っておいてほしいことをギュッと詰めた「教採」攻略のための完全ガイドです。また、気になる教採「共同実施」についても、文科省の方に現在の状況を伺いました。ぜひお手にとってご覧ください。