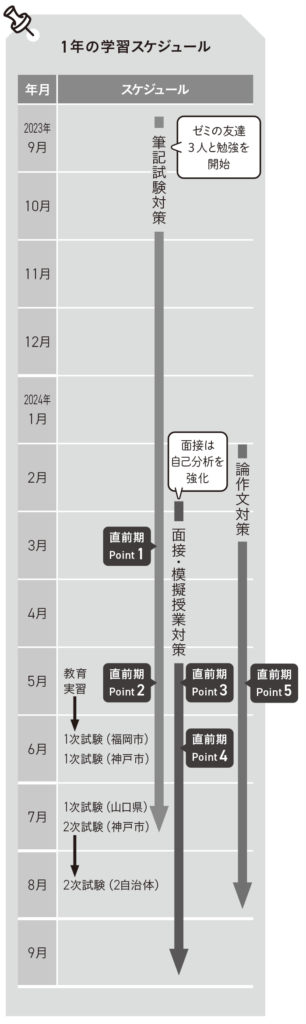

試験直前期、合格者の方々は一体どのように学習し、どのような過ごし方をしていたのでしょうか。この時期だからこその、気になる学習法やおすすめの過ごし方について、合格者の方からじっくりお話を伺いました!

お二人目は、3つの自治体で合格し、4月から福岡市で教員として働く予定のI.Nさんです。

1次試験(筆記)対策

直前期・Point 1:苦手分野克服の学習法に切り替える

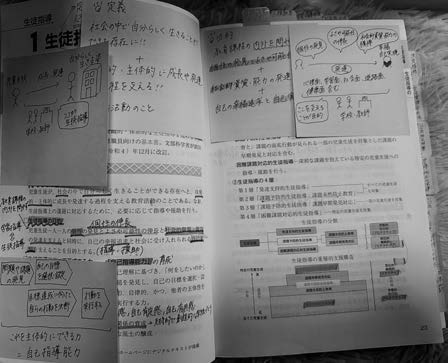

まず『教職教養の要点理解』と大学で「教職オンライン講座」(ともに時事通信社)を繰り返し取り組みました。要点理解では、ポストイットに図を描いて理解を深められるようにしました。重要だと思った箇所には、蛍光ペンを引いたり、書き込みをしたりして覚えました。また、すぐに調べられるように、インデックスを付けて、効率的な学習を目指しました。そのあとは、ひたすら過去問を解くことに力を入れました。特に強化したのは、専門科目の理科です。100点を目標に何週も過去問を解くと、だいたい2、3週目には、100点が取れるようになります。定着できるようにそこで終わりにしないで、忘れかけた1カ月後に、再度問題を解くようにしていました。そうした積み重ねがあったので、試験当日は見慣れた問題があり、落ち着いて解くことができたと思います。

また、直前期までに、簡単な問題を確実に解けるようにすれば、余裕をもって準備が進められます。直前期は、簡単な問題に時間を割く必要はありません。苦手分野を明確にして克服できるように集中して勉強することが大切です。苦手な問題を放置しないで、しっかりと解けるように心がけていました。そうすることで、試験当日は、「9割5分は解ける!」という自信につながり、普段よりもさらにリラックスして受験できます。

直前期・Point 2:難問対策に高校入試過去問!

受験する自治体の過去問のほかに、受験しない自治体や公立・私立高校入試の過去問にも挑戦しました。高校入試の問題は、難しい問題や発展問題対策に役立ちました。試験では、どんな問題が出題されるか分かりません。いろいろな難易度の問題を想定して、試験までにしっかりと対策してください。幅広い問題を解くことがおすすめです。

2次試験(個人面接・模擬授業・論作文)対策

面接編

直前期前:自己分析で苦手意識を克服

3月から学校で本格的に取り組みました。試験ではどんな質問でも答えられるように、さまざまな質問を想定して練習しました。もともと長所や短所など、自分のことを話すのが苦手だったので、自己分析に力を入れました。自分で考えても分からないときは、親しい教職課程の先生に「自分は動物に例えるとなんでしょうか?」などと、聞いてみたこともあります。身近な人に聞くことで、自分では気が付かなかった性格を知ることができて、参考になりました。また、大学2年生から始めた学校ボランティアの経験も役に立ちました。勉強と並行して週2回程度、参加していました。提出した願書にボランティアの経験を書くことで、試験では子どもとの接し方などを聞かれることが多く、答えやすかったです。

直前期・Point 3:毎日2、3時間繰り返し実践!

5月ごろから、2次試験対策を始めました。6月には、毎日2、3時間は取り組んでいました。大学の先生や友達に面接を見てもらい、繰り返し行うことで臨機応変に対応する力が身に付いたと思います。また、そのときに、コメントをもらうことも大切です。できている点や、改善点を確認して、「次はこうしてみよう」と心がけるようにしました。継続することで、いろんな人に「よくなっているよ」と言ってもらえることが増え、自信をもって試験を受けることができたと思います。

模擬授業編

直前期前:ほかの人のよいところも参考にする

大学3年生のころから授業で経験してきた積み重ねが基礎づくりに役に立ちました。普段から、自分の模擬授業について、先生や友達からよかったことやアドバイスなどコメントをもらい参考にしていました。また、ほかの人の授業の進め方を見るのも勉強になりました。自分では、思いつかなかった視点を知る機会になりますし、考えを深めることもできます。「このやり方いいな」と思ったら、ノートに書き留めて、自分の授業に取り入れるように意識しました。授業では、模擬授業が一通り終わると、毎回話し合う時間があり、みんなで感想や反省をする機会は貴重だったと思います。

直前期・Point 4:探究的な授業を意識

自治体によって、教科は道徳や専門科目の理科とさまざまでした。1日に2時間程度、いろいろな先生や友達などに模擬授業の課題をもらって見てもらいました。アドバイスをいただき、実践を何度も繰り返しました。特に出題されやすい、単元の導入部分では、より探究的な授業ができるように意識し、常に「明るく、元気よく」を意識して、楽しく練習しました。

論作文編

直前期・Point 5:2日に1本のペースで繰り返し書く

論作文の試験は受験自治体のうち1自治体のみだったので、ほかの受験科目に比べて、取り組んだ時間は少なかったです。得意な先生が身近にいたお陰で、親身になって指導してもらいました。特に、添削スピードが速く、提出すると次の日には戻ってくるので、2日に1回は提出していました。文章の表現方法なども教えてもらい、繰り返し練習を重ねたことで、徐々に書けるようになったと思います。試験対策では、さまざまな教育観を知ることが大切です。受験する自治体の「教育振興基本計画」を読み込み、しっかりと特色をとらえ、勉強してください。過去問の出題傾向を分析すると、「こんなことが出題されそう」と、傾向がつかめるようになります。

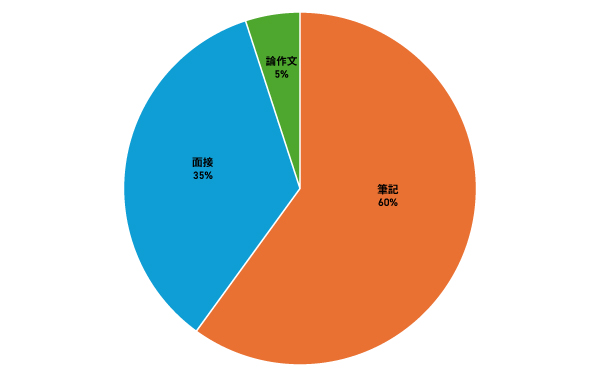

直前期の学習時間配分

【グラフ】

+αアドバイス♪

「やることリスト」で計画的に学習

友達がエクセルでつくってくれた「やることリスト」を活用していました。1日の勉強スケジュールを明確化することで、最後まで焦ることなく計画的に学習できました。自宅だと集中できなかったので、学校で取り組みました。勉強時間は、普段の日は朝9時から、学校ボランティアがある日は、17時から始め、深夜2時までやりました。

また、勉強の内容は前日、帰る前に決めます。過去問も順番通りやるようにしていました。休憩が長くなってしまうこともあるので、終わりにする目安は、時間ではなく、全部やることが終わるまで帰らないと、目標を決めました。さらに、同じリストを活用する友達の勉強も終わったら一緒に帰ります。友達が終わっていなかったら、もう少し勉強をして待つなど、時間を無駄にしないようにしていました。

試験直前期の過ごし方が気になる人は『月刊 教員養成セミナー』2025年5月号をcheck✔

5月号の誌面では、合格者へのインタビューのほか、『教セミ』編集部で実施した試験直前期の過ごし方に関するアンケート結果も紹介しています。ぜひお手にとってご覧ください。