ここ数年、不登校児童生徒数が激増しています。学校教育における大きな課題と捉えられており、教採での出題も数多く見られます。

2025年に出題した自治体岩手県、宮城県、群馬県、東京都、静岡県、大阪府、岡山県、島根県、山口県など

重要ワード不登校の定義/社会的自立/教育支援センター/学びの多様化学校/夜間中学/フリースクール/教育機会確保法/問題行動調査

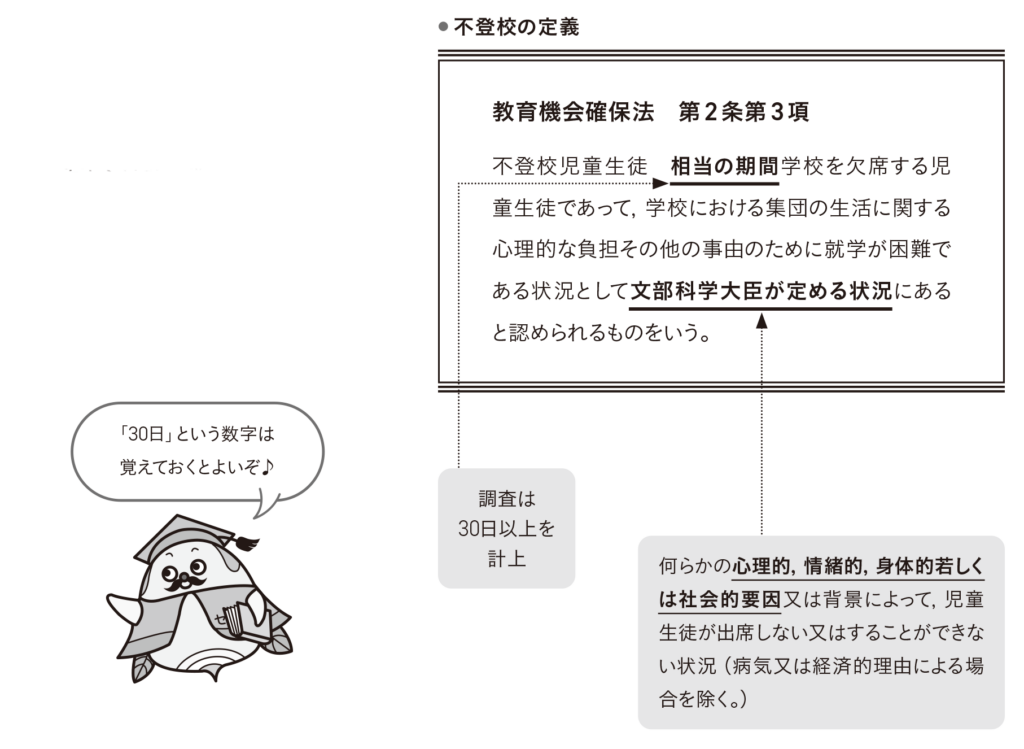

不登校の定義

不登校の定義は、教育機会確保法の条文を受ける形で文部科学大臣が示しています。教採では「心理的、情緒的、身体的若しくは社会的要因」の部分がよく問われるので、押さえておきましょう。また、文部科学省が行う調査では「30日以上」学校を欠席した場合を「不登校」として統計を取っています。

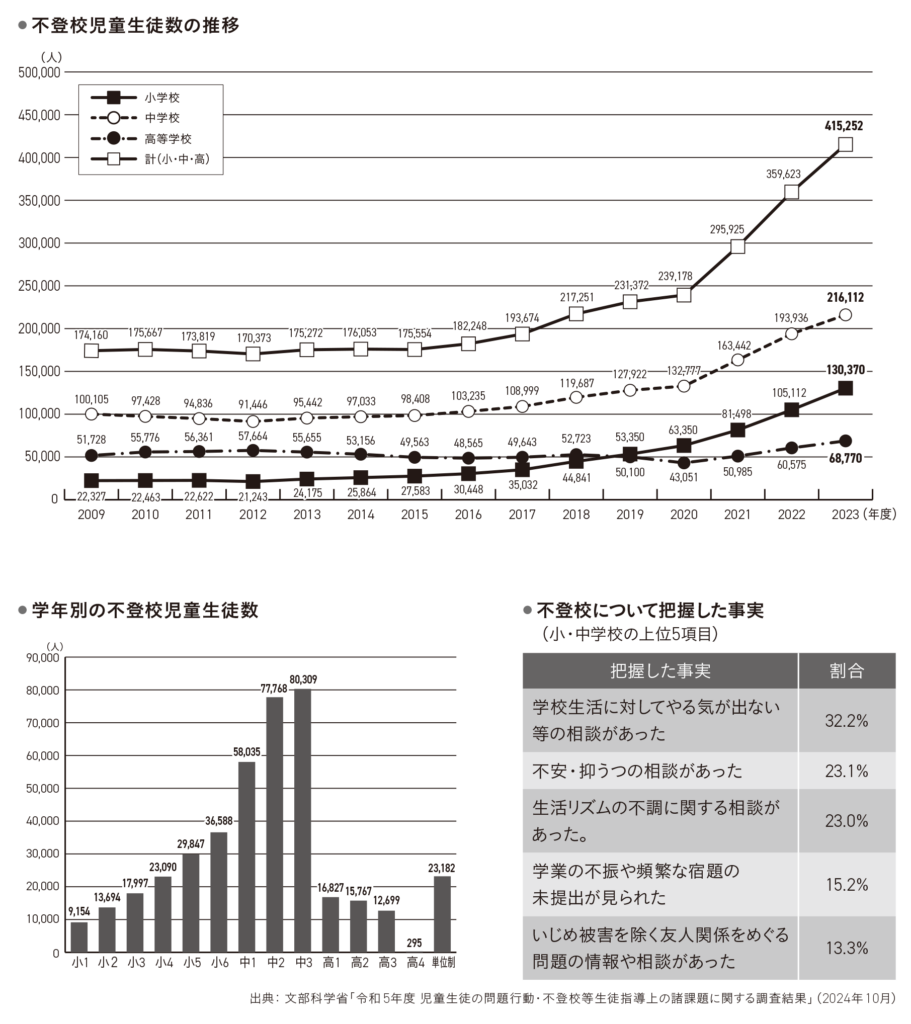

不登校関連のデータ

下のグラフを見ても分かるように、ここ数年、不登校児童生徒数は激増しています。直近の2023年度は小・中学校合わせて34万6,482人、高等学校は68,770人、小学校は2.1%、中学校は6.7%、高等学校は2.4%が不登校という状況です。教採で細かな数値が問われることはありませんが、どの程度増加しているか、どの学年が多いか、どのような背景があるのかなど、傾向は押さえておきたいところです。

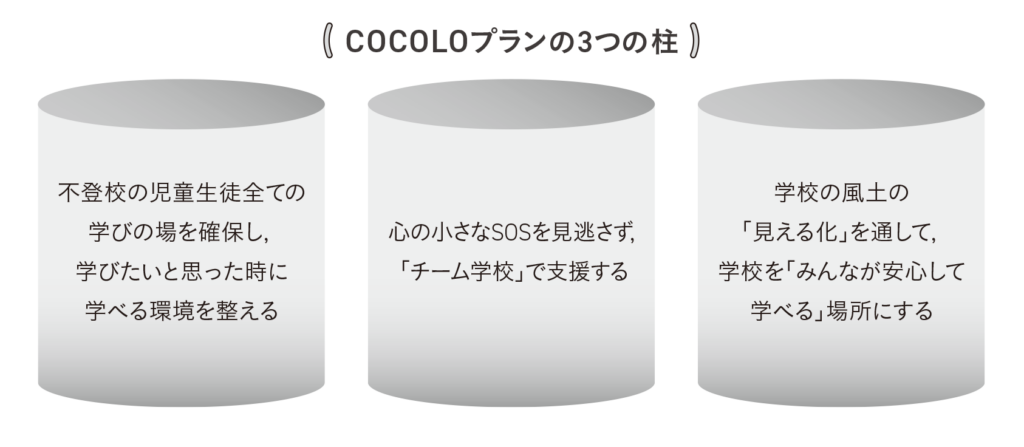

COCOLOプラン

不登校の増加を受け、2023年に不登校対策の基本方針として示されたのが「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策」(COCOLOプラン)です。不登校対策の具体的な方策等が、下の3つの柱に沿って示されています。

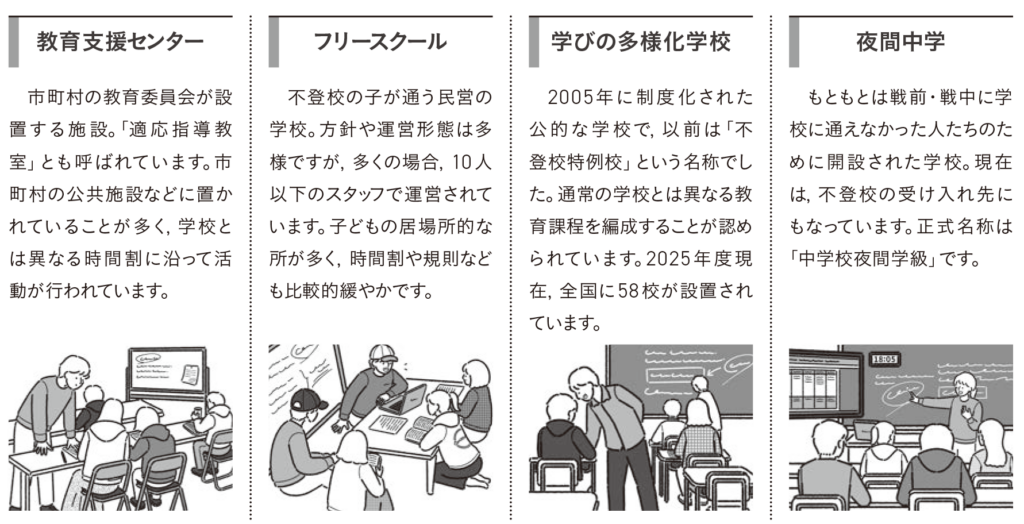

不登校の受け入れ先

現在、不登校の受け入れ先として、下に示したような機関・施設等があります。これらの機関・施設等に通い、一定の条件を満たせば、指導要録上では出席扱いとなります。また、自宅で学習しているような場合も、一定の条件を満たせば、やはり指導要録上で出席扱いとなります。

次の各文は、「COCOLOプラン」(2023年3月 文部科学省)で示された「目指す姿」である。各問いに答えよ。(山口県)

1 不登校の児童生徒全ての( ① )を確保し、学びたいと思った時に学べる環境を整えます。

・一人一人のニーズに応じた多様な( ① )が確保されている

・学校に来られなくても( ② )等で授業や支援につながることができる

・学校に戻りたいと思った時にクラスを変えたり、転校したりするなど本人や保護者の希望に沿った丁寧な対応がされている

2 心の小さなSOSを見逃さず、「( ③ )」で支援します。

・ 1人1台端末で小さな声が可視化され、心の不安や生活リズムの乱れに教師が確実に気付くことができる

・小さなSOSに「( ③ )」で素早く支援することにより、早期に最適な支援につなげられている

・教育と福祉等が連携し、子供や保護者が必要な時に支援が行われる

3 学校の風土の「( ④ )」を通して、学校を「みんなが安心して学べる」場所にします。

・それぞれの良さや持ち味を生かした主体的な学びがあり、みんなが活躍できる機会や出番がある

・トラブルが起きても学校はしっかり対応をしてくれる安心感がある

・公平で納得できる決まりやルールがみんなに守られている

・障害や国籍言語等の違いに関わらず、色々な個性や意見を認め合う雰囲気がある

⑴ ( ① )に入る適語を選べ。

ア)体験の場 イ)居場所 ウ)学習教材 エ)学びの場

⑵ ( ② )に入る適語を選べ。

ア)オンライン イ)地域人材の活用 ウ)家庭訪問 エ)学習プリントの活用

⑶ ( ③ )に入る適語を選べ。

ア)地域との連携 イ)チーム学校 ウ)スクールカウンセラーとの連携 エ)保護者との連携

⑷ ( ④ )に入る適語を選べ。

ア)醸成 イ)特色化 ウ)見える化 エ)顕在化

(解答・解説)⑴─エ ⑵─ア ⑶─イ ⑷─ウ ➡同プランの「目指す姿」を参照。

2026年実施試験の“必出テーマ”を詳しく知りたい方は『KYOUSEMI』10月号をcheck✔

10月号の特集では、編集部員が最新の2025年実施試験を徹底分析し、2026年の教採で出題が予想される注目テーマをランキング形式で大予想! 予想ランキング上位のテーマとその他の要チェックテーマについて、基本情報や押さえておきたいポイントなどを、図やイラストを使って分かりやすく解説します。さらに、教採対策に欠かせない受験自治体の問題分析方法も伝授します。ぜひお手にとってご覧ください。

※2025年の実施問題例は、10月号の誌面にはもう1問掲載しています。