試験直前期、合格者の方々は一体どのように学習し、どのような過ごし方をしていたのでしょうか。この時期だからこその、気になる学習法やおすすめの過ごし方について、合格者の方からじっくりお話を伺いました!

お一人目は、第1志望の広島県で4月から教員として働く予定のH.Mさんです。

1次試験(筆記)対策

直前期前:自治体出題傾向より、専門教養重視で勉強開始!

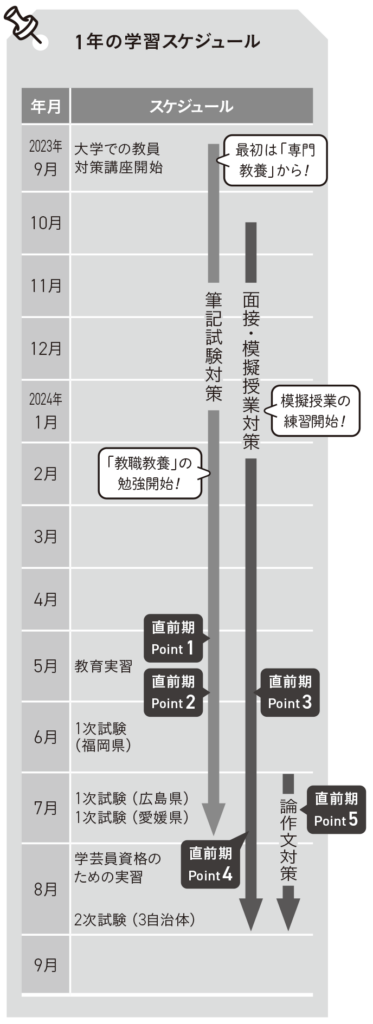

2023年9月ごろから大学での教員対策講座が始まったのもあり、筆記試験の勉強はその時期から始めました。受験自治体では、教職教養よりも専門教養の点数の比率が高いことも分かっていたため、専門である「社会」を中心に勉強していました。「日本史」は専攻で、「世界史」も高校で選択していたので、ある程度の知識はあったのですが、「地理」と「公民」が中学校からの知識で止まっていたため、YouTubeで映像授業「Try it」の動画を見て、まず知識を思い出すことから始めました。

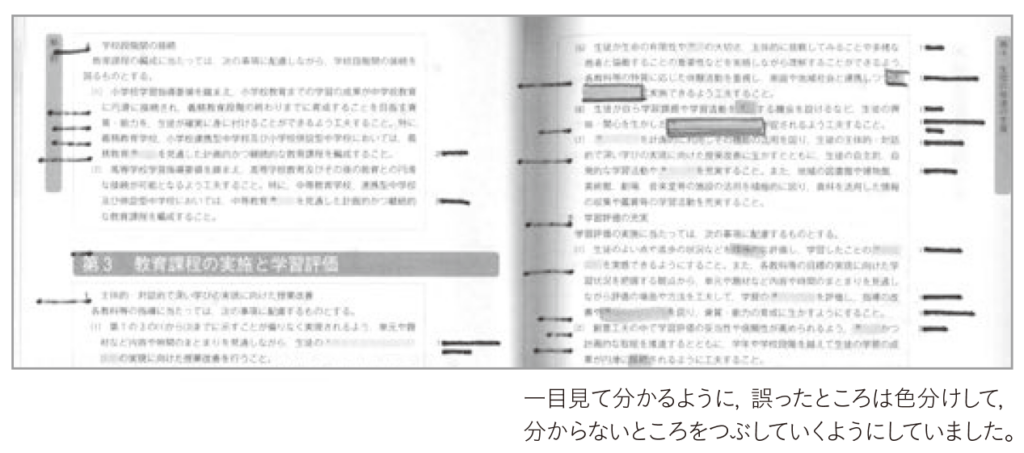

教職教養については、まず、基礎的なことから学ぼうと、とりかかりやすい『教職教養30日完成』『中学校新学習指導要領パスライン』『生徒指導提要パスライン』(すべて時事通信社)を、年明けてからの2024年2月ごろから始めました。問題集は多くを使うのではなく、1冊の問題集を5回くらいまわしたでしょうか。また、自分が苦手な問題を可視化できるように、間違えたところは蛍光ペンで色づけ(1回目は黄色、2回目はオレンジ、3回目はピンク、4回目は青ペンで線引き、5回目は赤ペンで囲う)していました。

直前期・Point 1:効率重視の学習法に切り替える!

5月末~6月半ばまで教育実習に行き、その後すぐに福岡県の試験だったのですが、その感触があまりよくなくてこのままではまずいと思い、効率を考えての学習法に変えました。

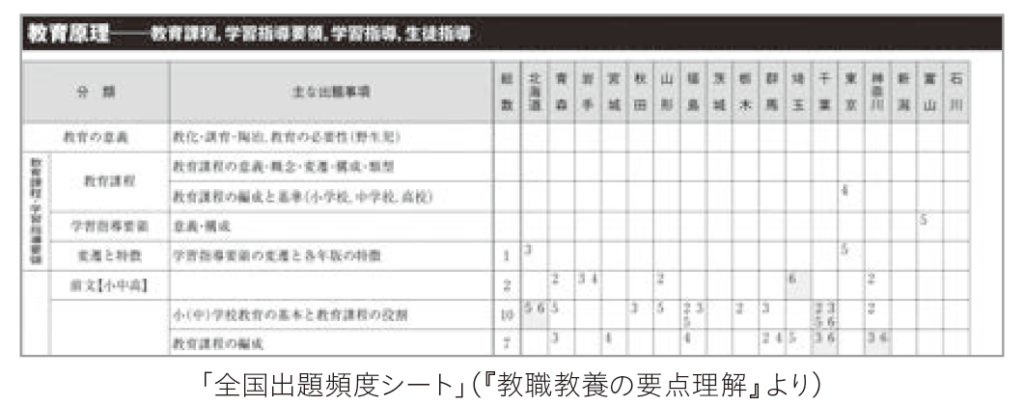

具体的には、『教職教養の要点理解』(時事通信社)の巻頭にある「全国出題頻度シート」を使い、まず5年間出題され続けている分野・領域をチェック。出題頻度が高いものから順位付けし、順位の高いものから学習していく形に切り替えました。また、専門教養に関しては、過去問を返して近年の出題傾向を再度確認し、出やすい単元のところを中心に学習していくようにしました。

勉強時間もこの時期にはほぼ1日中勉強していたので、それまでは1日平均5~7時間くらいでしたが、平均10時間以上はしていたかと思います。

直前期・Point 2:過去問を解きまくり、苦手分野を見直す!

そもそも、ノートにまとめるということをあまりせずに、問題を解いて覚える学習スタイルが自分に合っていたので、直前期には、さまざまなタイプの過去問にあたり、ひたすら問題を解くことに徹しました。間違えたところは、教科書を見て確認して覚える、の繰り返しです。その際、自分の受験自治体だけでなく、他の自治体の過去問集も使っていました。

また、出題頻度が高い分野や苦手な内容、データ・資料などは、問題集・参考書から抜き出し、コピーをして1冊のファイルにまとめていつも持ち歩いていました。直前期には、このファイルの中の特に苦手な分野や間違えたところを中心に見直していました。

2次試験(個人面接・模擬授業・論作文)対策

面接編

直前期前:自主ゼミでの自己分析や面接練習で、ぶれない自分軸づくり!

大学の自主ゼミにも所属していたので、主に大学と自主ゼミの両方で対策していました。対策を始めたのは2023年の10月末ごろだったと思います。最初は自己分析から始め、11月ごろには人前で話す練習をしていました。自主ゼミでは、いろいろな自治体を受ける仲間がいたので、あらゆる自治体に対応できるように対策をしていました。

例えば、個人面接練習は、受験生1人に対して、メンバー2人が面接官役になり、残りのメンバーが客観的にその面接練習を見るといったことを行っていました。練習が終わった後には、よかった点や改善点などをメモ書きにして渡されます。それを参考に自分のことを客観的に見直すことで、さらに自分を深堀りすることができました。この繰り返しで何を聞かれてもぶれない教員としての自分の軸をつくっていけたように思います。

また、実際の受験自治体の過去問を見ると、似た傾向の問いが出ていたので、まず問いを、「自分のこと」「経験に関すること」など5種類くらいに分類しました。そして種類別に、こういう問題がきたらこう回答するといったように、自分の考えの軸となる部分を文章化し、読んではブツブツ口に出して覚えたりもしていました。面接対策の中で一番時間をかけたのは、この考えの軸となる内容を考えることです。

直前期・Point 3:面接練習を繰り返し、ベースとなる自分軸の微調整期間!

年内中に、だいたい自分軸をつくり上げていたので、年明けから直前期(2次試験前)までは、大学の面接対策講座や自主ゼミで面接練習を繰り返し、回答をブラッシュアップさせていきました。また、話が長くなる癖があったので、簡潔に伝える練習も重ねました。そのおかげで教育実習に行く前の5月末くらいまでには、自分の言いたいことや考えの軸の部分はきちんと固まっている状態になっていたと思います。こんなにやったから大丈夫だろうという、ある程度の自信もついていました。人前で話すことにあまり緊張しない性格でもあったので、筆記に比べて、面接に関しては直前期に焦りを感じることもなく、本番でも落ち着いて対応することができました。

模擬授業編

直前期前:先輩の授業を見て、指導案作成から始める!

2024年1月末ごろに、自主ゼミの方で先輩方から模擬授業を見せていただくことから始めました。2月から、まず指導案を書くことから始め、それに基づいて授業をしていくという実践を積んでいきました。

直前期・Point 4:さまざまなテーマで指導案を作成し授業の実践を重ねる!

受験自治体の模擬授業は、毎回その場でテーマが出されるという形式でした。そのため、模擬授業に少しづつ慣れてきていた直前期には、1つの指導案をつくり込むというよりは、いろいろなテーマで指導案を書きました。最初は過去問からテーマをピックアップしていたのですが、それほど量もなかったので、その後は、あえて自分が大学の授業でもやったことのない単元をテーマにしていました。受験自治体での模擬授業は、指導案作成が30分、授業が15分という形でしたので、30分間で50分の授業つくるということに苦労しました。また、板書の書き方をあまり練習していなかったため、実際の試験で、“まずい”と一瞬固まってしまった場面もありました。模擬授業対策としては、板書の練習もしっかりしておくことをおすすめします。

論作文編

直前期・Point 5:最初の5分で構想を練り、時間内で書ききる練習を繰り返す!

自治体のみでしか論作文がなかったので、1次試験が終わった7月~8月にかけて集中して対策しました。とにかく短時間で文字数を多く書かせる傾向があったので、時間内に書ききることを意識し、ひたすら書く練習をしていました。

また、限られた時間の中で何を問われているのかを理解し、自分が教員になったときの立場で考えを書かなければならないため、最初の5分で、まず全体の軸となるものと大まかな構成を考えてから書き始めるようにしていました。

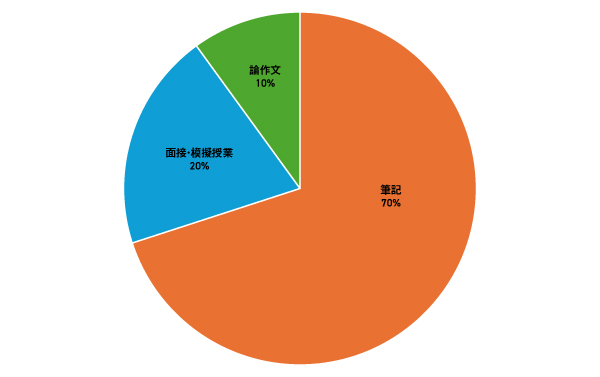

直前期の学習時間配分

筆記:試験1カ月前にとにかく焦って、ひたすら筆記の問題を解いていました!

+αアドバイス♪

筆記対策

●直前期までには自分に合った学習スタイルを見つけておく。

●できるだけ多くの問題に触れること。

● 直前期には、いろいろな参考書や問題集に手を出さず、それまでにやってきたもの数冊に絞る。いろいろなものに手を出すと逆に焦ってしまうことがあるため。

面接・模擬授業・論作文対策

●面接や模擬授業の練習は、いろいろな人と練習すること。多くの人に見てもらったり、他の人のを見たりすることで、考えや視野が広がる。

●自治体の傾向を早めに知り、それに基づいた練習を重ねること。

●日ごろから、新聞を読んだり、教育ニュースには触れるようにすること。

試験直前期の過ごし方が気になる人は『月刊 教員養成セミナー』2025年5月号をcheck✔

5月号の誌面では、合格者へのインタビューのほか、『教セミ』編集部で実施した試験直前期の過ごし方に関するアンケート結果も紹介しています。ぜひお手にとってご覧ください。