教採に臨むにあたり、どのような準備が必要なのでしょうか。筆記試験、論作文試験、面接試験などについて、基本的な対策法を紹介していきます。まずは「筆記試験」と「論作文試験」を取り上げます(「面接試験」や「実技試験」の対策はコチラ)。

その① 筆記試験対策

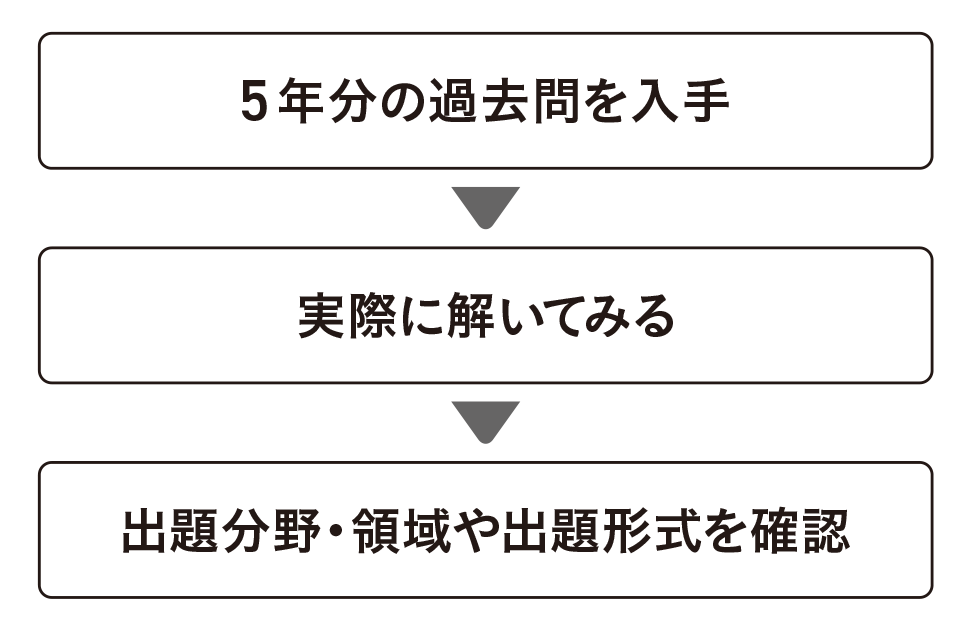

まずは「過去問分析」で、出題傾向を把握

筆記試験対策では、参考書や問題集に着手する前に、必ずやるべきことがあります。それは受験する自治体の「過去問分析」です。できれば5年分の過去問を入手し、まずは実際に解いてみます。その上で、どの分野・領域から出題されているかを確認します。また、問題が「空欄補充問題」なのか「正誤判定問題」なのか、あるいは2つが混在しているのかなども確認しておきます。

(過去問分析の方法については、10月号で詳細に解説する予定です!)

教職・一般教養は「問題集」と「参考書」を使って対策

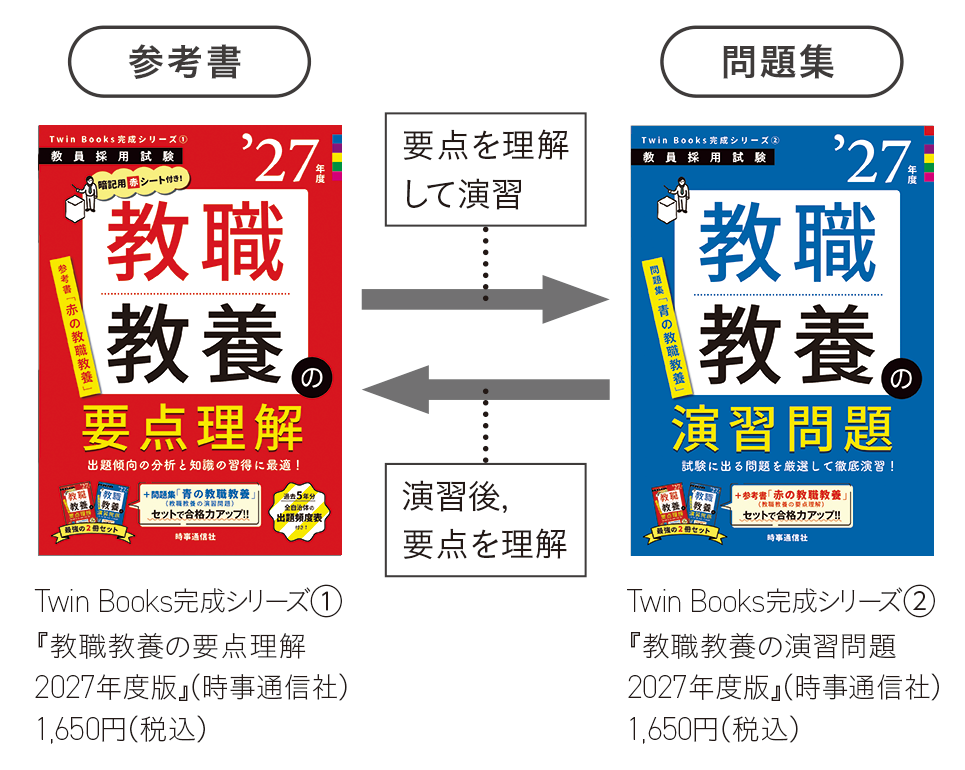

過去問分析が終わったら、教職・一般教養については参考書と問題集を購入しましょう。さまざまな種類が販売されていますが、選ぶ際は受験自治体の出題分野・出題形式などを踏まえるとよいでしょう。

対策方法は「参考書で要点理解→問題集で演習」という流れでもよいですし、「問題集で演習→参考書で要点理解」という流れでも構いません。参考書・問題集は1冊解いて終わりではなく、2周、3周と繰り返すことで、理解が深まり、知識が定着していきます。

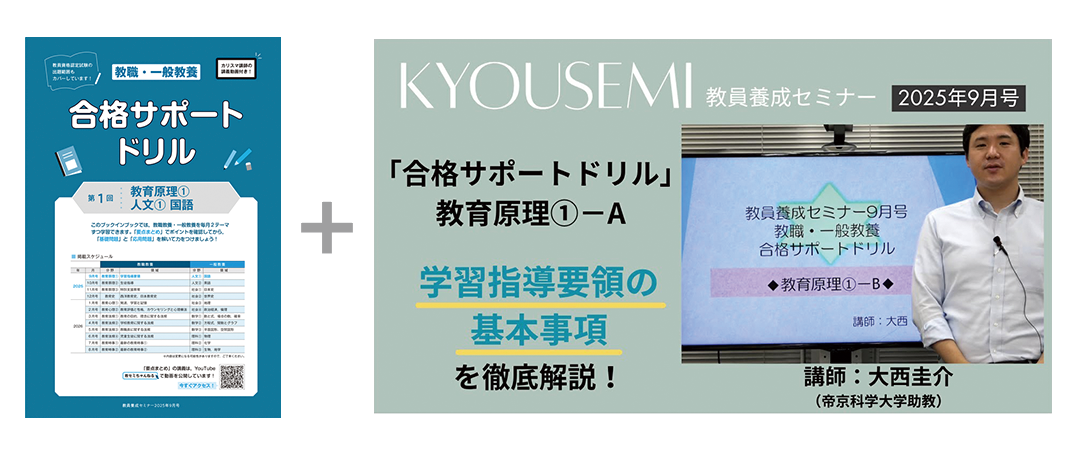

本誌巻末のBook in Book+講義動画でも対策!!

教職・一般教養は、本誌巻末付属のBook in Book「合格サポートドリル」と、弊誌の公式YouTubeチャンネル「教セミちゃんねる」で配信している講義動画を使って対策することもできます。

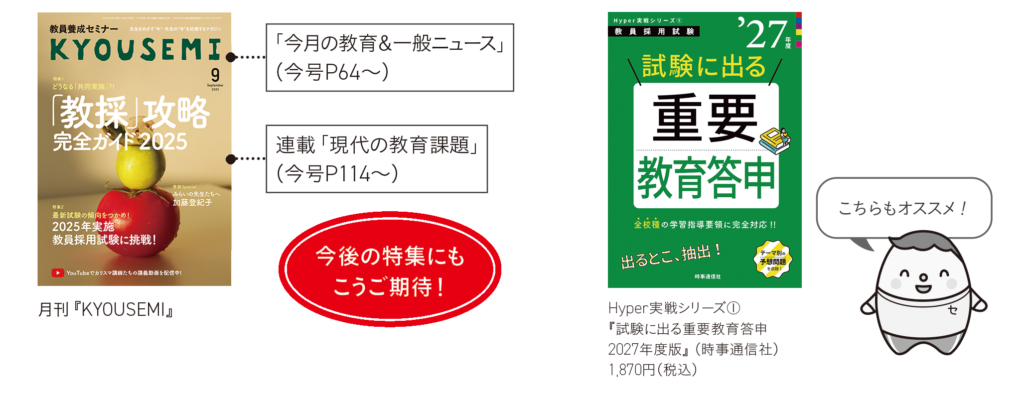

教育時事&一般時事は、本誌をフル活用

教職・一般教養のうち、通常の参考書と問題集では対策できないのが、「教育時事」と「一般時事」です。この2つについては、本誌『KYOUSEMI』の特集や連載を使って対策するようにしましょう。また、教育時事のうち中央教育審議会の答申等については、専門の参考書も発売されているので、必要に応じて活用してみてください。

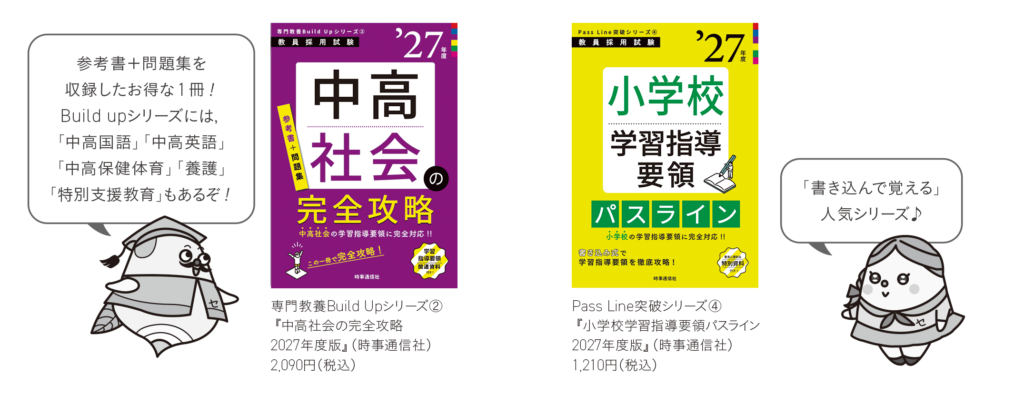

専門教養も基本は「参考書」と「問題集」で対策

専門教養は校種・教科にもよりますが、やはり基本は参考書と問題集を活用しての対策です。同じく受験自治体の出題傾向等を踏まえつつ、最適な教材を選ぶようにしてください。

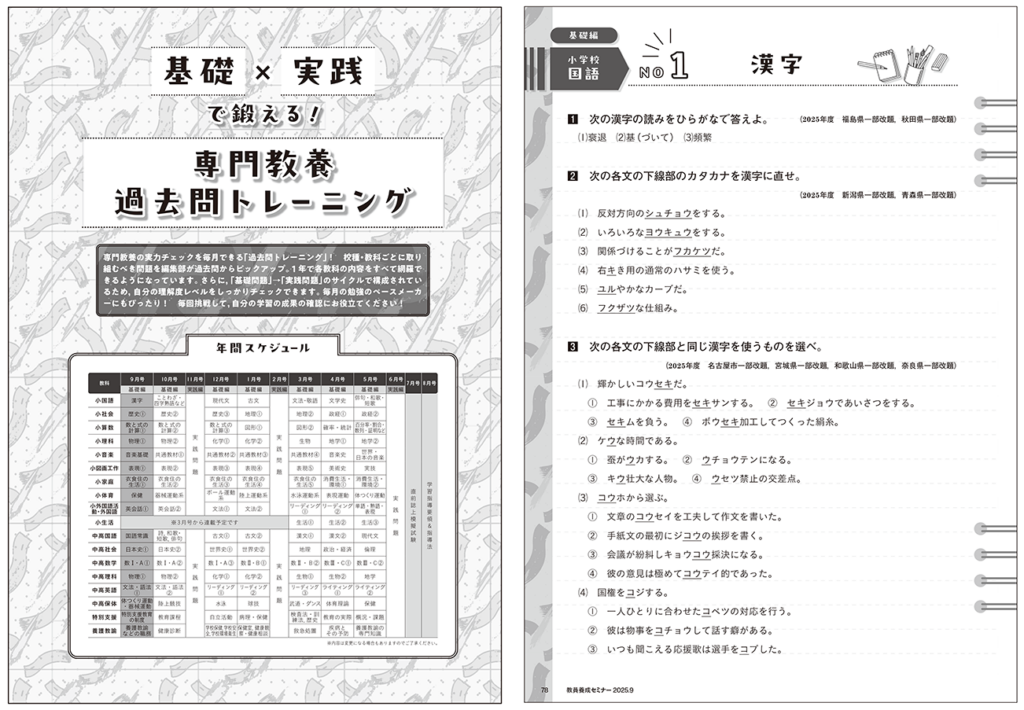

本誌の専門教養ページ「基礎×実践で鍛える!専門教養過去問トレーニング」で足固め!

本誌『KYOUSEMI』にも、P77~111に「基礎×実践で鍛える! 専門教養過去問トレーニング」という専門教養の学習ページを収録しています。月に1回、知識の定着度を測り、足固めをするためのツールとして、ぜひご活用ください。

その② 論作文試験対策

まずは「過去問分析」で、出題傾向を把握

攻略ガイド6でも述べたように、論作文は自治体によって出題形式が異なります。まずは過去問を入手し、どんな問題が出題されているかを確認してください。また、大学の先輩等が書いた回答例を入手できれば、具体的なイメージがつきやすくなります。

模範論作文を書き写す

教採の論作文には特有の「定石」(攻略ガイド6=論作文の具体例を参照)があります。「文章が得意」という人でも、定石を踏まえて書かなければ高評価は得られません。まずは、模範論作文を書き写すところから始めてみてください。どのように書いていけばよいか、セオリーが見えてくるはずです。

必ず添削指導を受ける

書き写しを何度かしたら、実際に過去問等を使って書いてみます。最初は制限時間をオーバーしてしまうと思いますが、それで構いません。何度も書いていくうちに、スピードも速くなっていきます。書き上げた論作文は、大学の教職指導の先生などに見てもらい、添削をしてもらうことで、書き方のコツやポイントが見えてきます。

「教採」のことを詳しく知るなら『KYOUSEMI』2025年9月号をcheck✔

新しい『KYOUSEMI』の最初の特集は、2026年実施試験に向けての「教採」攻略法! 教採って何? 対策はどうすればよい? などなど、これから教採の勉強を始めるみなさんが知りたいこと、必ず知っておいてほしいことをギュッと詰めた「教採」攻略のための完全ガイドです。また、気になる教採「共同実施」についても、文科省の方に現在の状況を伺いました。ぜひお手にとってご覧ください。