「教員の仕事は大変」との噂を聞き、不安な人もいると思います。実際のところどうなのか、文部科学省が進める「働き方改革」の現状も含め、最新の状況を解説していきます。

教員の労働時間の現状

文部科学省が実施した調査によると、2022年度における「教諭」の在校等時間の平均は、小学校が10時間45分、中学校が11時間1分となっています。在校時間=勤務時間ではないものの、かなりの長さであることは確かです。ただ、6年前と比べていずれも30分以上短くなっており、少しずつではありますが改善が進んでいるのも確かです。

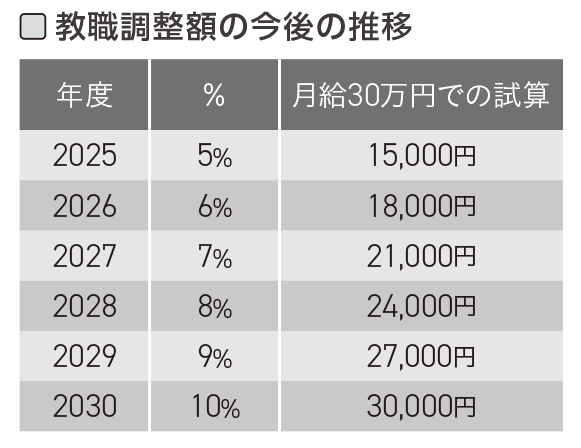

残業手当の代わりに支給される「教職調整額」

教員は、職務の特殊性からいわゆる「残業手当」が支給されません。その代わりに支給されるのが給与の4%分の「教職調整額」です。とはいえ、上述の勤務実態からすれば、4%という数字は到底見合っていません。そうした状況を問題視する声が高まる中で、政府は教職調整額の見直しを決め、2030年度まで段階的に10%まで引き上げられる見通しとなっています。また、教職調整額について定めた改正法の附則には、教員の時間外勤務を30時間程度にまで削減する目標なども盛り込まれています。

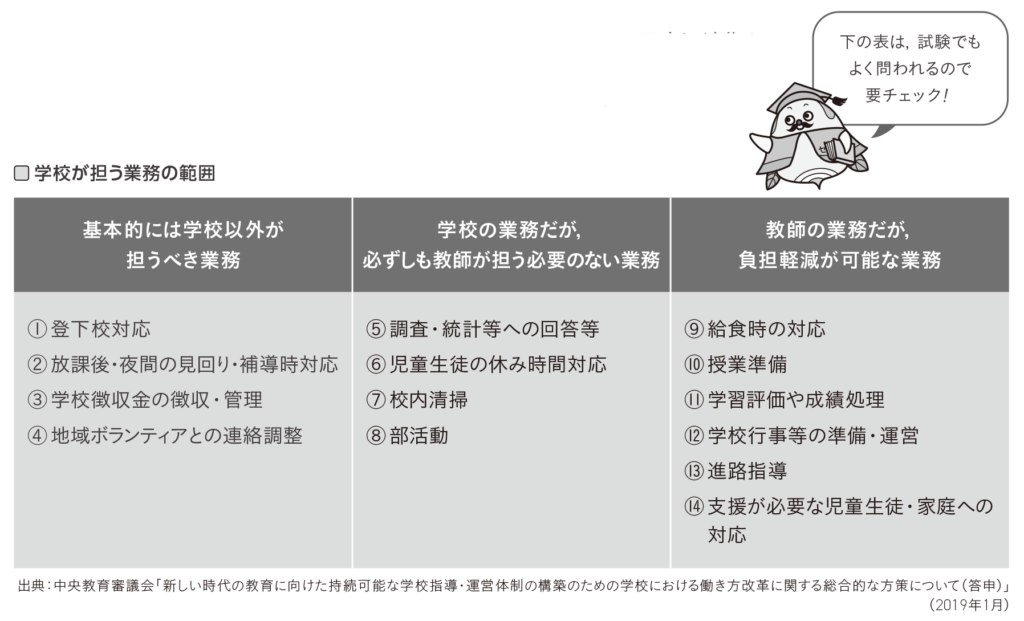

国が進める「働き方改革」

過重労働の解消に向け、「働き方改革」も国が主導する形で進められています。その一つは、学校が担う業務範囲の見直しです。これまで学校が担い続けてきた業務の一部を地域社会が担うようにする取り組みが進められています。今後、この見直しが進めば、教員の過重労働も改善していく可能性があります。

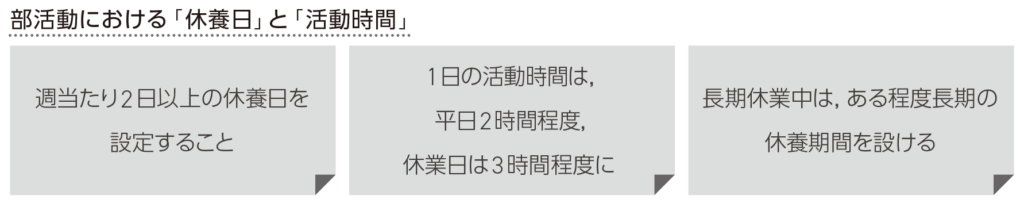

進みつつある「部活動改革」

中学校や高校では、部活動改革も進んでいます。運動部・文化部ともに活動が過重にならないよう、国がガイドラインを示しており、これに準ずる形で活動日や休養日を設ける自治体や学校が増えています。

「教員は忙しい」「学校はブラック」という情報がSNS等で拡散し、そうした職業的イメージをもつ人もいることでしょう。でも、SNSでは部分的な情報が過剰に拡散される傾向もありますし、勤務状況は自治体や学校によっても異なります。ネット情報を鵜呑みにせず、教育実習等で自分の目で確かめるようにしましょう。

「教採」のことを詳しく知るなら『KYOUSEMI』2025年9月号をcheck✔

新しい『KYOUSEMI』の最初の特集は、2026年実施試験に向けての「教採」攻略法! 教採って何? 対策はどうすればよい? などなど、これから教採の勉強を始めるみなさんが知りたいこと、必ず知っておいてほしいことをギュッと詰めた「教採」攻略のための完全ガイドです。また、気になる教採「共同実施」についても、文科省の方に現在の状況を伺いました。ぜひお手にとってご覧ください。