これまで、自治体ごとに実施されてきた1次試験の筆記試験が、全国的に共同で実施される──そんな話を耳にした人もいることでしょう。本当にそうなるのか、なるとしたらどのような形態でいつごろから実施されるのか……。気になる最新の状況を文部科学省の担当課への取材などを通じてレポートします。

教採の「共同実施」とは

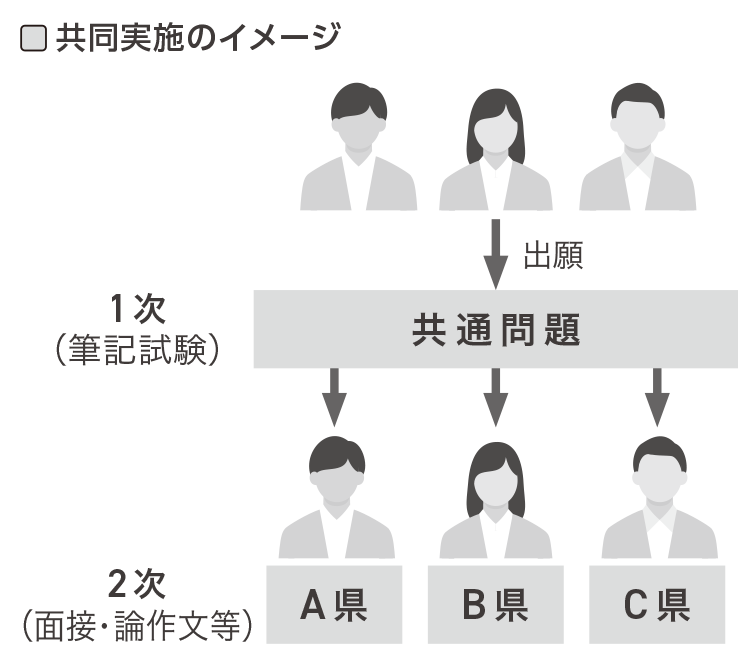

教採の「共同実施」とは、これまで自治体ごとに作成・出題されていた1次(筆記)試験を全国共同で実施するというものです。いわば「大学入学共通テスト」のような仕組みを導入するものだともいえます。

この仕組みが導入されれば、受験者は1次試験で全国共通の試験を受けた後、2次試験では自治体ごとに実施される面接や論作文などに挑むことになります。必然的に、試験対策や出願の仕方なども変わってくることになりますが、共通問題への対策を行うだけで複数自治体の試験対策になるなど、受験者にとってもメリットが大きいものです。

なぜ、「共同実施」が検討されているの?

これまで教員採用選考の1次の筆記試験は、毎年自治体ごとに試験を作成して実施してきましたが、現職教員を勤務時間終了後に集めるなどして作成してきたため、現職教員にも教育委員会職員にも大きな負担がかかっていました。また、受験者も、志望する自治体ごとに対策をする必要がありました。

一方、一部の自治体では教員の業務負担軽減の観点から、問題作成を外部の業者に委託・発注しています。しかし、この方法にも課題はあり、文部科学省総合教育政策局教育人材政策課の後藤教至(のりゆき)課長は、「ある自治体では、外部業者への委託費用が2,500万円にも上っています。加えて、業者が作成した問題をそのまま出すわけにはいかず、やはり検証をしているので、教育委員会職員や現職教員への負担はゼロにはなりません」と話します。

そうした状況から、各自治体からは問題を共同で作成・実施することを望む声が7~8年前から上がっていました。コロナ禍もあって少し間は空きましたが、各自治体の要望を受け、現在は文部科学省が音頭を取る形で共同実施に向けた検討が進められています。共同実施によって、「①受験者は、共通問題への対策を行うだけで複数自治体の試験対策になる、②複数の自治体が協力して問題作成を行うことで試験内容の質が向上する、③1次試験の問題作成に係る負担軽減により、2次試験においてより人物重視の丁寧な選考が可能になる、④教員採用選考に係る作業の合理化により、学校現場への支援により注力できる、⑤各自治体の試験実施や運営に係る経費を削減できる、などの効果が期待されます」と後藤課長は話します。

(後編につづく)

「教採」のことを詳しく知るなら『KYOUSEMI』2025年9月号をcheck✔

新しい『KYOUSEMI』の最初の特集は、2026年実施試験に向けての「教採」攻略法! 教採って何? 対策はどうすればよい? などなど、これから教採の勉強を始めるみなさんが知りたいこと、必ず知っておいてほしいことをギュッと詰めた「教採」攻略のための完全ガイドです。また、気になる教採「共同実施」についても、文科省の方に現在の状況を伺いました。ぜひお手にとってご覧ください。