試験直前期、合格者の方々は一体どのように学習し、どのような過ごし方をしていたのでしょうか。この時期だからこその、気になる学習法やおすすめの過ごし方について、合格者の方からじっくりお話を伺いました!

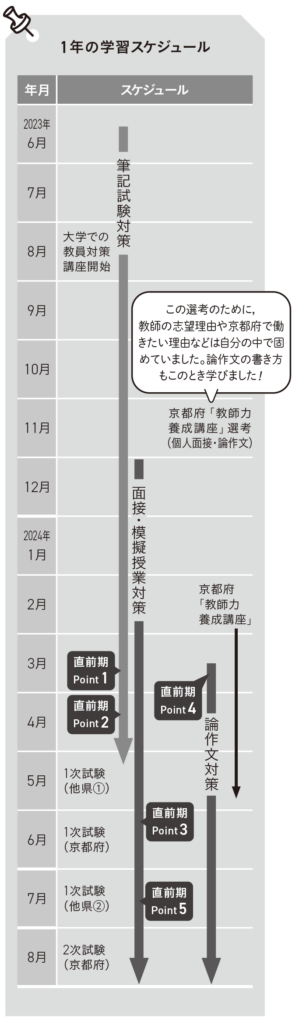

三人目の方は、京都府の教師力養成講座を受けながら3つの自治体を受験し、第1志望の京都府に合格して、4月から教壇に立つ予定のK.Sさんです。

1次試験(筆記)対策

直前期前:科目の多い専門教養・社会から対策開始

専門の社会科は、一口に「社会」といっても世界史・日本史・地理など範囲が広かったこともあり、早めの約1年前から対策を始めました。最初は自分が好きな「世界史」から。ただし、覚えている部分も多かったため復習程度です。その後、日本史は2023年9月ごろから、地理については2024年2月ごろに本腰を入れたと思います。自分が苦手な科目は、参考書や問題集での勉強だけでなく、YouTubeを見るなど、+αの方法で勉強をしていました。

教職教養は、時事通信社の『教職教養の要点理解』『教職教養の演習問題』を活用して勉強。最初はとにかく一通り用語等に触れようと、参考書・問題集を一周しました。

一般教養は、落としたくない教科に焦点を当てて復習したり、模試を受けたりすることで対策をしていました。また、日ごろからニュースに触れることは意識していました。

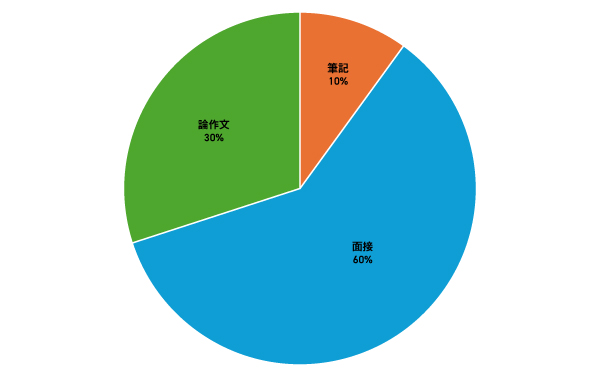

直前期・Point 1:「面接」と結びつけた学習法にchange!

試験直前期は、受験自治体の3分の2で1次試験から個人面接があったこと、また第1志望の京都府は「『教師力養成講座』修了者に係る大学推薦特別選考」での受験で筆記試験が免除となっていたことから、“面接重視”の対策に変えていきました。面接:論作文:筆記試験の勉強割合を6:3:1くらいにしたと思います。

これに伴い、教職教養は学習方法を「面接」と結びつけた形に変更。具体的には、「面接ノート」に回答を書き貯めていく際に、必要な言葉や知識が浮かんでこなかったら参考書(『教職教養の要点理解』)へ立ち返って確認し、書き込んでいくという方法です。教職教養の法規の知識や最新時事の知識などは面接にも役立つと思ったので、面接対策をしながら必要な教職教養の知識を確認・補充するという形にしていました。

直前期・Point 2:もっと過去問をたくさん解いたり、間違えた問題を反復演習したりすべきだった……!

私の場合、直前期は筆記試験にあまり力を入れておらず、実は京都府以外の自治体は1次試験で落ちてしまいました。第1志望ではない自治体といっても、やはりショックを受けましたし、「筆記試験にもっと時間を割けばよかった……」と後悔している点でもあります。

周りの教採仲間たちは、直前期は「過去問をたくさん解き,間違えた部分は教科書や参考書に立ち返って確認。さらに反復演習をして知識を定着させる」という方法で勉強している人が多かったように思います。自分もそうしたらよかったと心から思っているので、読者のみなさんは是非そうしてみてほしいです。過去問を解けば自治体の傾向も分かるので、一番効率よく勉強できる方法だと思います。

1・2次試験(個人面接・模擬授業・論作文)対策

個人面接編

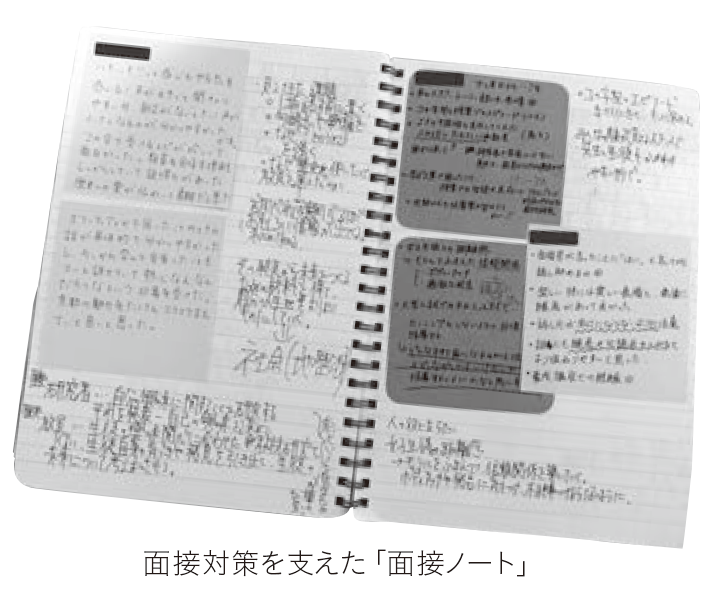

直前期前:「面接ノート」に回答を蓄積! 仲間に見てもらい、感想を付箋で貼ってもらった!

大学内の教職を目指す学生が集まった自主ゼミに参加していたのですが、その活動を通して対策に本腰を入れたのは12月ごろです。「面接ノートに自分の考えをまとめる」ことと、「模擬面接」の2軸で対策を進めました。

「面接ノート」は、「自分がどんな先生になりたいか」「そのために何をすべきか」という軸をまず書き出して固め、そこから面接で聞かれそうなこととその回答を一つずつ広げて考え、まとめていくノートです。ノートはゼミの仲間にも見てもらい、意見や感想を付箋に書いて貼ってもらっていました。さまざまな意見をもらって、回答をブラッシュアップすることができたこの面接ノートは、最終的に3冊にものぼり、自分を支えるアイテムになりました。このような面接の回答をまとめる作業はPC上でもできますが、いつでもすぐに見て付箋を貼ってもらえるという点で、ノートでの作業がおすすめです。

模擬面接は、大学の先生や同じ京都府を受ける仲間など、いろいろな人に見てもらいました。多いときは週に4回ほど行い、よい点も悪い点もたくさんの意見をもらいました。自分では気がつかない喋り方や姿勢の癖なども指摘していただき、おかげで成長できたと思うので、「教採はチーム戦」ということを実感する日々でした。

直前期・Point 3:改めて気を引き締めて模擬面接を実施! “慣れ”には注意!

2024年5~6月ごろに、模擬面接を行った際、ある先生からシッカリ喝を入れていただいたことがありました。年明け前から対策を始め、実はその数カ月前に京都府の「教師力養成講座」の選考で面接を実際に受けていたことから、面接に慣れてしまい、それが態度や回答に表れてしまっていたのです。姿勢や言葉尻に自分の癖が出てきてしまっていることや、考えが煮詰め切れていないことなどを指摘され、イチから面接を見直しました。改めて気を引き締めて練習を重ね、再び同じ先生に見てもらったときに、「できるようになってるじゃん」と言葉をいただいたことはとても印象に残っています。早くから対策を始めた人ほど、“慣れ”には注意すべきかもしれません。

また、そのときに自分自身が「努力を認めてもらい褒められる」経験をしたことで、 “褒めることの重要さ”も学びましたね。自分が教師になったら、しっかり子どもたちを褒めて伸ばしていこうと思うきっかけにもなりました。

論作文編

直前期・Point 4:とにかくたくさんの人に見てもらった! 自治体特有のテーマへの対応にも力を入れた!

論作文も、面接とともに「教師力養成講座」の選考にあったため早い時期に書いたことはあったものの、本腰を入れたのは直前期の3月ごろからです。先生に論作文の型や文体などの指導を受けた後、京都府のテーマに合わせて何回も執筆しました。自主ゼミ内で、京都府を受験する人たちのLINEグループをつくっていたので、そこに共有して、仲間たちからも意見をもらいました。実は論作文に対して苦手意識が強かったのですが、先生や仲間たちからたくさんアドバイスをもらううちに、どんどんお褒めの言葉もいただくようになり、最終的にはかなり自信をもてるようになりました。

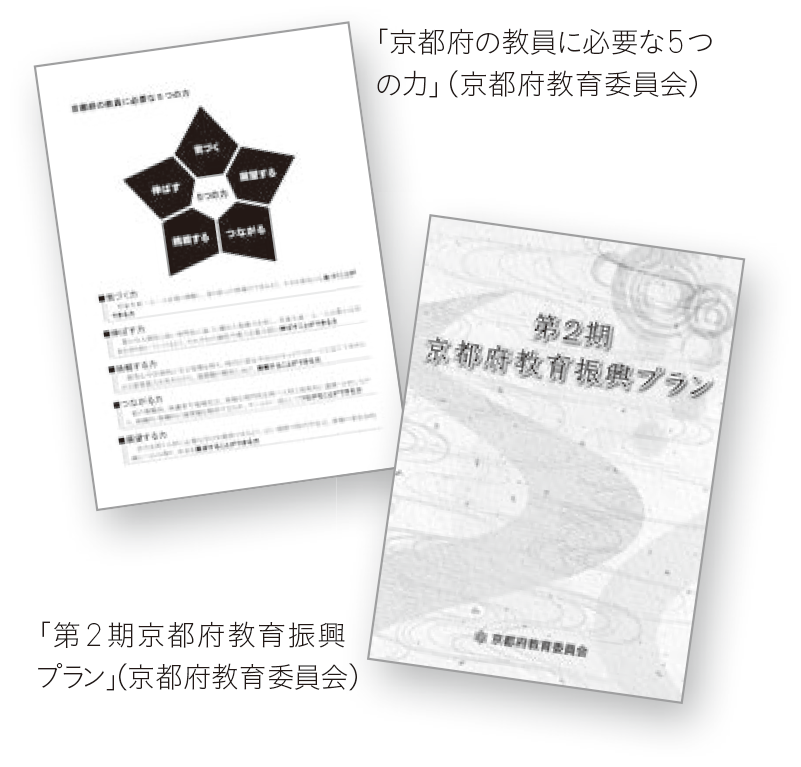

また、京都府の場合、毎年独自の教育施策に絡めたテーマが出題されるので、「京都府教育振興プラン」などのローカル資料のチェックも欠かせません。さらに、府が示す「京都府の教員に必要な5つの力」は頭に入れ、結論を述べる際にここに結びつけるように意識していました。過去問から傾向をしっかり理解し、そこに合わせた文章を執筆する練習を重ねることが大事だと思います。

模擬授業編

直前期前:先輩方の授業を見て、ゴールを可視化!

模擬授業は、面接と同様に自主ゼミの活動を通して12月ごろから対策を始めました。いきなり授業に取り組むのは難しかったので、まずは自主ゼミの京都府に合格した先輩方にお願いし、授業を見せていただきました。「こうなればいいんだ!」というゴールをハッキリさせることができたので、見て学べる環境であったことがとてもありがたかったです。

その後は、模擬授業の実践練習を開始。過去問からテーマを選び、週に1~2回くらい行っていました。

直前期・Point 5:探究的な授業を意識

京都府の場合、模擬授業は2次試験に実施されます。そして授業のテーマが1次試験の合格発表と同時期に公表されるので、そこから2次試験までの約1カ月間はほぼ毎日練習をしていました。空き教室を使って京都府を受験する仲間や、同じ社会科志望の仲間ととにかく練習に励みました。

京都府の模擬授業は5人のグループで実施され、ほかの受験者が生徒役になります。その生徒役への声掛けの仕方が分からず苦戦したのですが、仲間たちから「意見が出ないときはヒントを出したらいいよ」など生徒を導くための具体的なアドバイスをもらい、克服していきました。

直前期の学習時間配分

面接:直前期は完全に“面接重視”に振り切っていました。が、筆記対策もすべきだったと今は後悔しています。

+αアドバイス♪

筆記対策

● 過去問から、受験自治体の出題傾向を把握し、それに合わせた対策をすること。出題数の少ない領域の対策は思い切って捨て、ほかの領域の勉強に時間を使うのも一つの手だと思う。

面接対策

● 面接対策をしているときには、特に“仲間”の存在がとても励みになった。仲間が頑張る姿が自分が頑張る力になったり、仲間からの褒め言葉が自信につながったり、背中を押してもらっている実感があった。環境次第だとは思うが、「チーム」で臨めるととてもよいと思う。

試験直前期の過ごし方が気になる人は『月刊 教員養成セミナー』2025年5月号をcheck✔

5月号の誌面では、合格者へのインタビューのほか、『教セミ』編集部で実施した試験直前期の過ごし方に関するアンケート結果も紹介しています。ぜひお手にとってご覧ください。