そもそも模擬授業とはどのようなもので、どのように進められるのでしょうか。ここでは、対策を進めるにあたって押さえておくべき基本情報を解説していきます。

POINT 1 模擬授業の実施形態は、自治体によって異なる

一口に「模擬授業」と言っても、実施形態はさまざまです。授業をする時間の長さ、児童生徒役の有無などは自治体によって異なります。また、事前に学習指導案を作成して持参させる自治体もあれば、当日試験会場で学習指導案を作成させる自治体もあります。まずは自分が受験する自治体の実施形態を確認するようにしましょう。

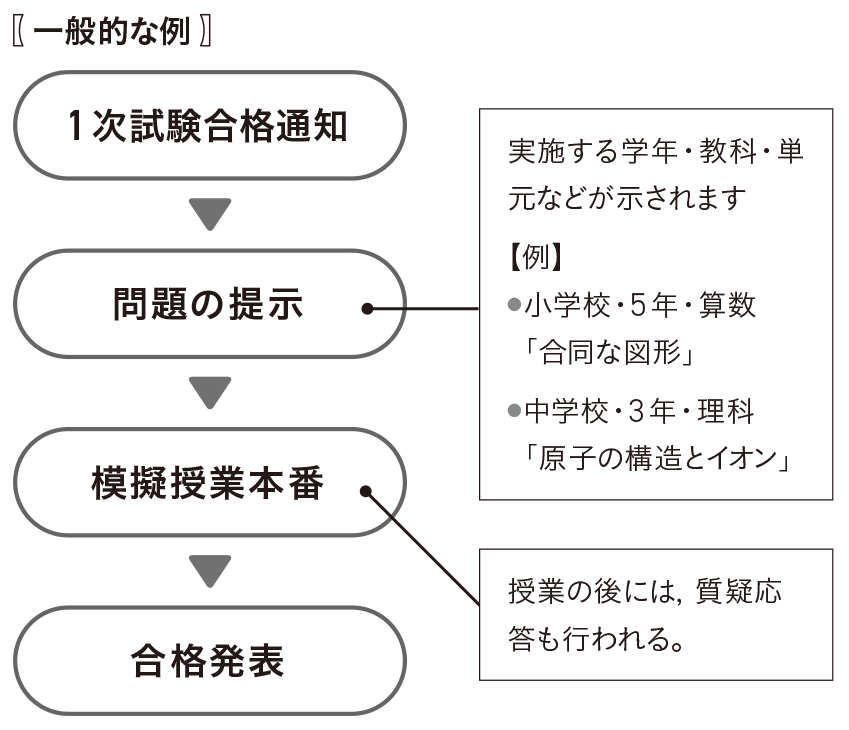

POINT 2 模擬授業は2次試験で実施される

模擬授業は、全自治体で2次以降の試験で行われています。一般的な例を示すと、1次試験の合格通知とともに実施する学年・教科・単元などが示されるので、受験者は準備・練習を重ねて2次試験に臨みます。授業を行った後は、面接官との質疑応答が行われ、授業をする際に意識したことなどについて聞かれます。

POINT 3 問題が、試験当日に示される場合もある

自治体によっては、授業を行う教科・学年・単元などが、当日示されることもあります。その場合は通常、どのような授業をするかを考える「構想」の時間が、1~30分程度(自治体による)与えられます。短い時間で授業内容を組み立てるのは容易ではないので、構想を含めた練習を事前にしておく必要があります。

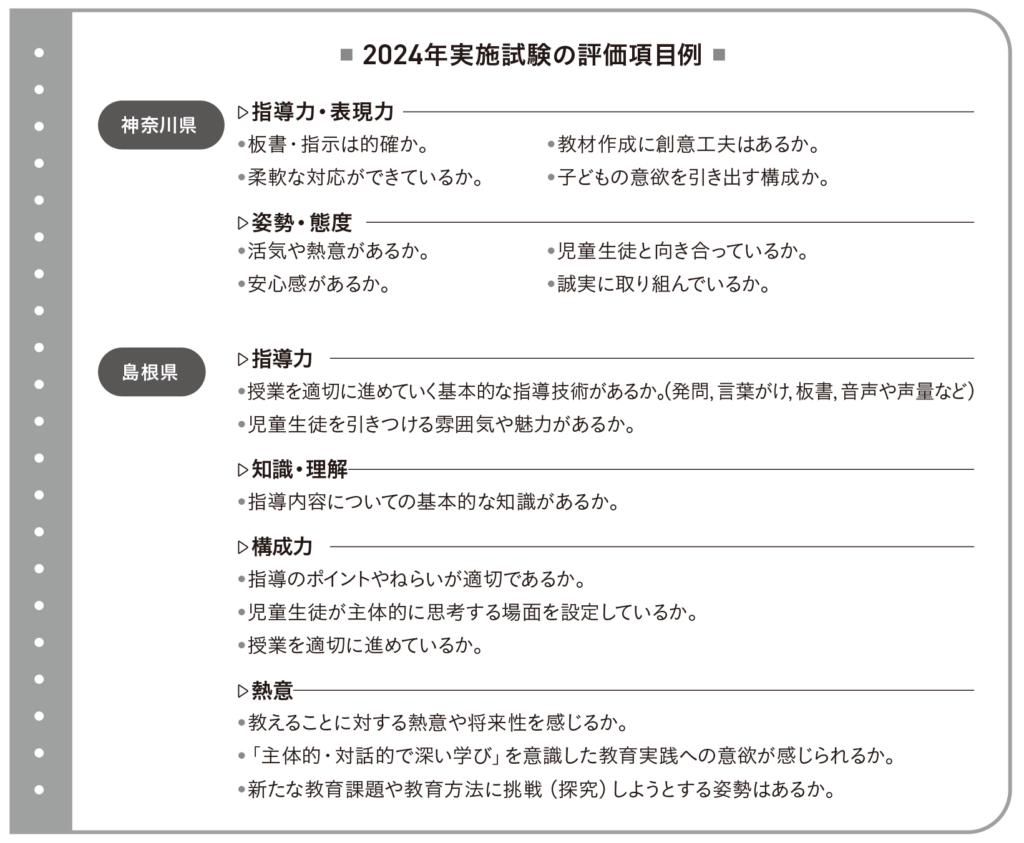

POINT 4 模擬授業では、こんなところが評価される

模擬授業の評価ポイントも自治体によって異なります。以下に具体例を示しますが、評価の観点を公表している自治体も多いので、事前に受験自治体の評価項目は確認しておきましょう。

「模擬授業」を詳しく知りたい人は『月刊 教員養成セミナー』2025年5月号をcheck✔

5月号の誌面では、模擬授業の攻略法を詳しく説明するほか、模擬授業の実際例を「誌面実況」でお届けしています。ぜひお手にとってご覧ください。