現在、学習指導要領の改訂が進んでいます。教採では、関連資料の重要用語などがよく出題されるので、押さえておきましょう。

2025年に出題した自治体京都府、大分県など(※太字の自治体は下部に実施問題を掲載)

重要ワード持続可能な社会の創り手/柔軟な教育課程/情報活用能力/生成AI/カリキュラムオーバーロード

学習指導要領とは

学習指導要領とは、文部科学省が定める教育課程(カリキュラム)の基準のことです。約10年に1度の割合で改訂され、文部科学省から「告示」として公示されます。小学校・中学校・高等学校・特別支援学校の4種類があり、各教科等の教科書もこれらの学習指導要領に沿って編集されます。

現行学習指導要領の特徴

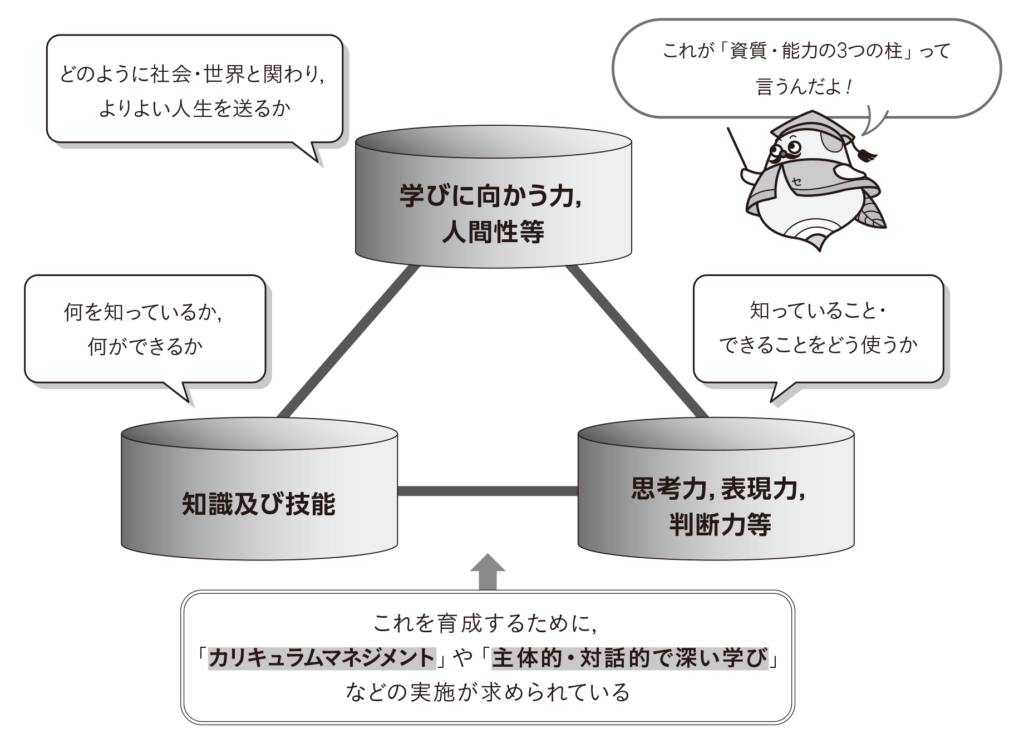

2020年から順次実施された現行の学習指導要領は、これからの子どもに必要な力を「資質・能力の3つの柱」に整理しています。その上で、学習の内容(何を学ぶか)だけでなく、学習の方法(どのように学ぶか)なども示している点に特徴があります。

次期学習指導要領の改訂スケジュール

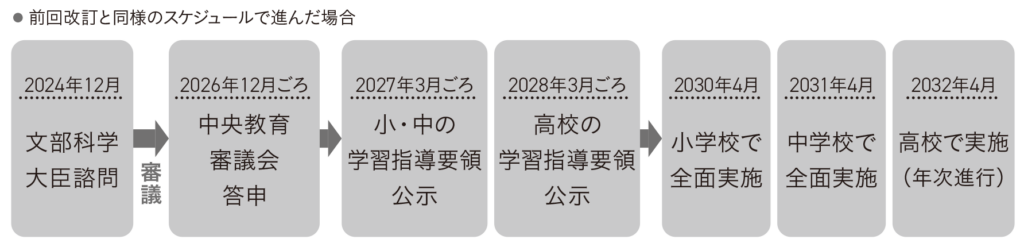

2024年12月に文部科学大臣から諮問があり、これを受ける形で現在、中央教育審議会での審議が進められています。順調に行けば、2026年末ごろには答申が出され、2027年3月ごろには小・中学校の、2028年3月ごろには高校の、新しい学習指導要領が公示される見通しです。

次期学習指導要領の重要用語

次期学習指導要領に関連する資料としては、「初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について(諮問)」(2024年12月)、「今後の教育課程、学習指導及び学習評価等の在り方に関する有識者検討会 論点整理」(2024年9月)の2つがあります。この2つの資料に出て来る押さえておきたい重要用語を解説します。

持続可能な社会の創り手

気候変動や感染症の拡大、国際紛争など、これからの時代は「予測不可能」だと言われています。そうした時代にあって当事者意識をもって「正解のない問い」と向き合い、解決・改善を図っていく資質・能力を備えた人材、すなわち「持続可能な社会の創り手」の育成が求められています。

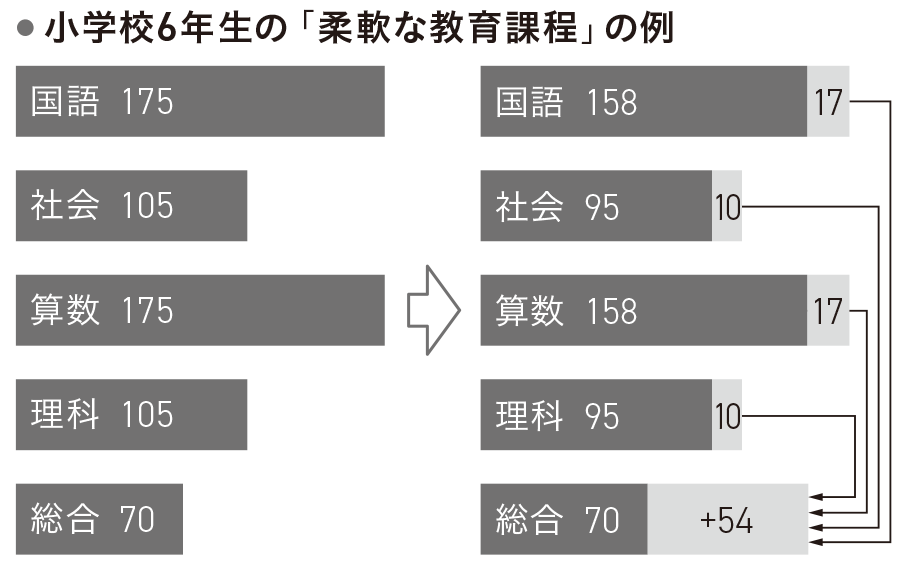

柔軟な教育課程

これまで、各教科の年間の授業時数(標準授業時数)は一部の特例校を除き、全国で統一されていました。そうした中、次期学習指導要領では一部の教科の授業を他教科等に振り替えることで、各学校が独自の教育課程を編成できるようにすることなどが、検討されています。

情報活用能力

現行の学習指導要領が公示されたのは2017〜18年で、まだ各学校にデジタル端末が配備される前でした。そのため、次期学習指導要領では学校のデジタル化が進んだことを前提に、情報活用能力の育成を図っていくことに重点を置いた教育課程が目指されています。

次の文は、2024年12月に中央教育審議会に諮問された「初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について」の一部である。( )に入る適語の正しい組み合わせを選べ。(大分県)

一点目として、学ぶ意義を十分に見いだせず、主体的に( ① )ことができていない子供が多くなっています。我が国の子供の( ② )が国際的にも低いとのデータもあります。大幅に増加している不登校児童生徒をはじめ、特別支援教育の対象となる児童生徒や外国人児童生徒、特定分野に強い興味や関心を示したり、特異な才能のある児童生徒への支援の充実とともに、( ③ )を包摂し、一人一人の意欲を高め、可能性を開花させる教育の実現が喫緊の課題です。これらに正面から向き合うことは、我が国の社会及び教育の積年の課題でもある「正解主義」や「同調圧力」への偏りから脱却するとともに、民主的かつ公正な社会の基盤として学校を機能させ、社会の分断や格差の拡大を防ぎ、共生社会を実現する観点からも極めて重要です。

⑴ ①学びに向かう ②幸福度 ③多様性

⑵ ①学びに向かう ②満足度 ③個性

⑶ ①学びに向かう ②幸福度 ③個性

⑷ ①学習する ②幸福度 ③個性

⑸ ①学習する ②満足度 ③多様性

(解答・解説)⑴➡同諮問「(理由)」を参照。

2026年実施試験の“必出テーマ”を詳しく知りたい方は『KYOUSEMI』10月号をcheck✔

10月号の特集では、編集部員が最新の2025年実施試験を徹底分析し、2026年の教採で出題が予想される注目テーマをランキング形式で大予想! 予想ランキング上位のテーマとその他の要チェックテーマについて、基本情報や押さえておきたいポイントなどを、図やイラストを使って分かりやすく解説します。さらに、教採対策に欠かせない受験自治体の問題分析方法も伝授します。ぜひお手にとってご覧ください。

※2025年の実施問題例は、10月号の誌面にはもう1問掲載しています。