これまで、自治体ごとに実施されてきた1次試験の筆記試験が、全国的に共同で実施される──そんな話を耳にした人もいることでしょう。本当にそうなるのか、なるとしたらどのような形態でいつごろから実施されるのか……。気になる最新の状況を文部科学省の担当課への取材などを通じてレポートします。(前編はこちら)

どのような仕組みで実施されることになるの?

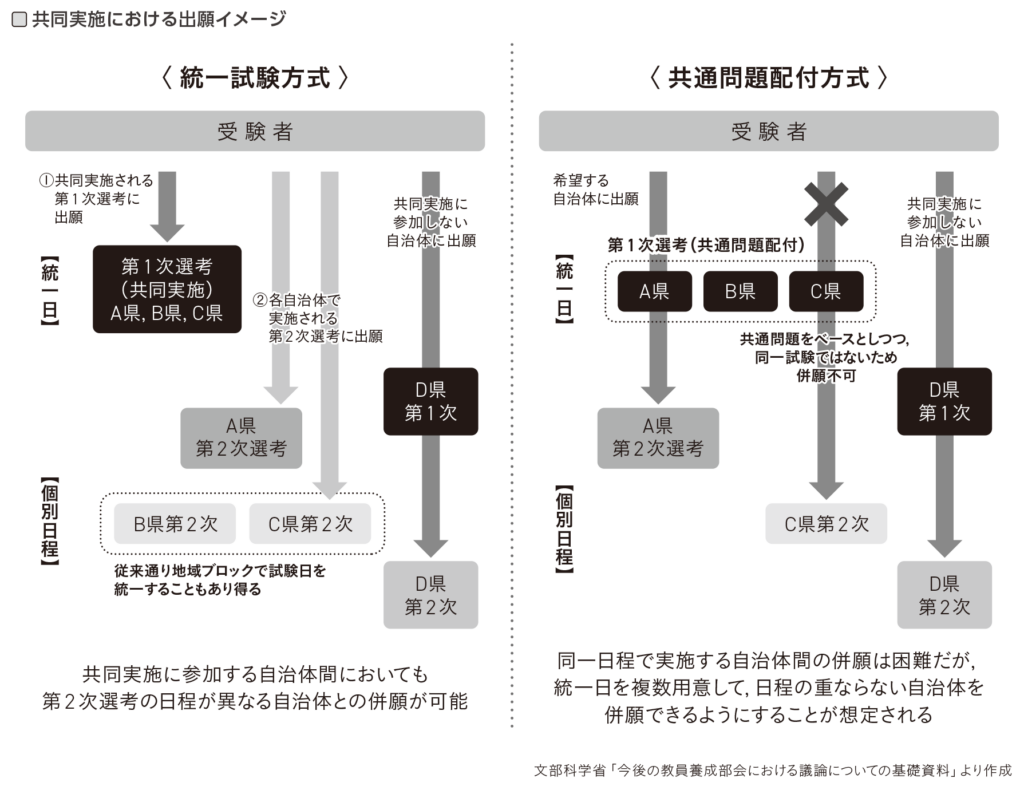

共同実施の仕組みで検討されているのは、大きく下の図の2方式です。

左側の「統一試験方式」は、「大学入学共通テスト」に近く、受験者は共同実施される1次(第1次選考)を受けた後、各自治体が実施する試験に出願します。つまり、1次の段階では志望する自治体を決めず、2次(第2次選考)に出願する段階で受験自治体を決めることになります。必然的に、1次で合否が出るわけではなく、1次の点数をもって2次に出願するという形になります(ただし、実際の志願方法は今後の検討の中で変更があり得ます)。

右側の「共通問題配付方式」は、問題の作成のみ共同で実施し、その活用は各自治体に委ねるというものです。そのため、共同で作成した問題をそのまま出す自治体もあれば、アレンジしたり、付け足したりする自治体もあると考えられます。「共通問題を活用するとなると、試験日程だけは統一する必要があります。ただし、第1次選考をどの時期に実施したいかは自治体によって異なるので、例えば5月・6月・7月の3回程度に分けて『統一日』を設けることが想定されており、試験問題は予備日分も含め、4種類ほど用意する必要があると考えています」と後藤課長は話します。この方式の場合、受験者は1次の段階で受験自治体を選びますが、併願は1次の日程が異なる自治体であれば可能ということになります。

なお、「統一試験方式」も「共通問題配付方式」も、参加するかどうかは各自治体に委ねられています。そのため、参加しない自治体では、これまでとほぼ変わらない形で採用選考が行われるものと考えられます。

気になるのは、この2つの方式のどちらになるかです。この点について、後藤課長は「『統一試験方式』では、大学入学共通テストのように、受験者は居住する自治体で1次を受けることになります。他の自治体志望でも1次を東京で受験する人も多いでしょう。その場合、会場や試験監督者を確保せねばならず、加えてそのためにかかる費用を自治体間でどう負担するかなどの問題もあります。そのため、第一段階としては『共通問題配付方式』を導入し、各自治体の状況を見ながら『統一試験方式』を含めた実施方法について検討・判断していくことが考えられています」と話します。

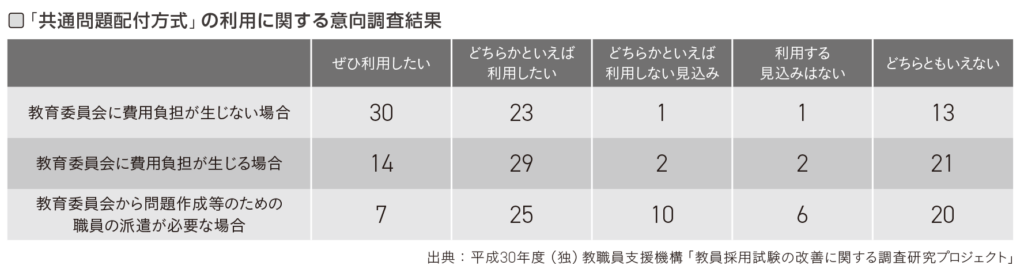

もし、「共通問題配付方式」が導入された場合、現状でどのくらいの自治体が参加する可能性があるのでしょうか。独立行政法人教職員支援機構が都道府県・政令指定都市の教育委員会に対して行った調査では、教育委員会に費用負担が生じない場合、「ぜひ利用したい」「どちらかといえば利用したい」を合わせると53自治体(77.9%)に上っています。

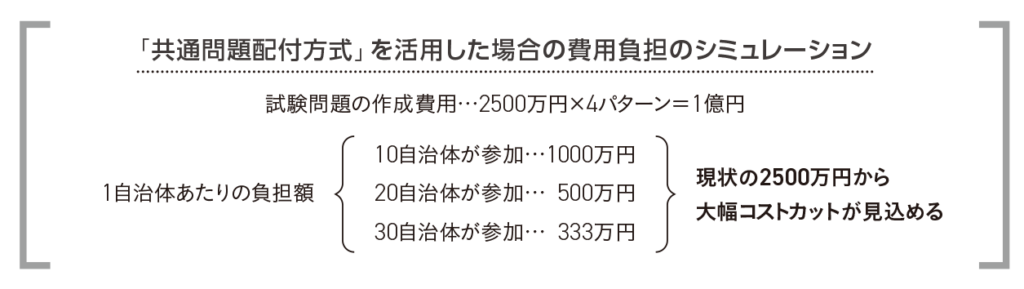

「共通問題配付方式」の場合の費用負担については、現状では「参加自治体による均等割り」が想定されているとのことです。費用負担がゼロにはなりませんが、仮に30自治体が参加するとなれば、問題作成にかかる費用は7分の1以下になるなど、かなりの安価で済むことが分かります(下記シミュレーションを参考)。「現状、相当の費用をかけて外部業者に委託している自治体からすれば、参加することで財政負担が軽減されます。一方で、現職教員に作成させている自治体は、新たな財源を確保する必要があります。とはいえ、現状の負担を考えれば、そうした自治体こそ参加してほしいと考えています」と後藤課長は話します。教員の過重労働が社会問題となる中、「共通問題配付方式」への参加は、「働き方改革」に資する取り組みという側面からも、各自治体は前向きに検討していく必要があるのかもしれません。

現在、学校現場では「知識・技能」重視の学びから、「思考力・判断力・表現力」等の活用力重視、コンピテンシーベースの教育へとシフトが進んでいます。そうした中で、教採では、相変わらず「知識・技能」の暗記中心の試験問題を課している自治体が少なくありません。加えて、空欄補充問題の中には、その用語を問うことの意味を理解しがたいものもあります。「共同で作成する問題は、学校教育を通じて子どもたちに育む能力や学びの転換を踏まえたものにするべきと考えています。試験問題の質の向上という意味でも、『共通問題配付方式』に参加する意義は大きいと考えます」と後藤課長は話します。

今後の見通しは?

文部科学省では、2024年1月に「教員採用試験に係る第1次選考の共同実施に向けた検討会議」を設置し、11自治体(都道府県・政令指定都市を含む)の教育委員会の担当課長も加わる形で、1年3カ月にわたって検討を進めてきました。現在も、各自治体と対話を重ねながら、導入に向けたコスト試算などを行っています。

気になるのは、本当に共同実施が行われるのか、行われるとしたらいつごろになるのかです。この点について後藤課長は、次のように話します。「共同実施は、導入に向けた課題はいくつかあるものの、各自治体にとってはメリットの方が大きいと考えており、今後導入に向けて進んでいくものと思われます。時期についてはまだ不透明な部分はありますが、最短で2027(令和9)年に実施される試験で、『共通問題配付方式』が導入される可能性もあります」

本誌『KYOUSEMI』の今回の特集は、2026年実施試験を受ける人を対象にしたものです。その意味で、「ああ、自分とは関係ないな」と思う人もいるかもしれませんが、もし合格を勝ち取れなければ、2027年実施試験に再チャレンジする人もいるでしょう。そうなれば、「共同実施」とは無関係ではなくなります。

もちろん、導入が決定したわけではなく、今後の見通しはまだ不透明な部分もあります。何かしら新しい情報が出たら、本誌『KYOUSEMI』でも報じていきますので、今後の動向にご注目ください。

受験者にはどのような影響が出るの?

もし、共同実施が導入されたら、受験者にはどのような影響が出るのでしょうか。最も大きい影響は、導入初年度の筆記試験対策が難しくなるということです。導入後は各自治体で問題の傾向がそろうため、これまでよりも対策がしやすくなると考えられますが、初年度については、どの領域からどんな問題が出題されるのか、「空欄補充問題」なのか「正誤判定問題」なのか、出題のレベルはどうなのかなど、手探り状態で対策を進めなければならない可能性があります。そのため、これまでよりも事前の情報収集、準備が重要です。

本誌『KYOUSEMI』でも随時最新情報を詳しく報じていきますので、ぜひチェックしてください。

「教採」のことを詳しく知るなら『KYOUSEMI』2025年9月号をcheck✔

新しい『KYOUSEMI』の最初の特集は、2026年実施試験に向けての「教採」攻略法! 教採って何? 対策はどうすればよい? などなど、これから教採の勉強を始めるみなさんが知りたいこと、必ず知っておいてほしいことをギュッと詰めた「教採」攻略のための完全ガイドです。また、気になる教採「共同実施」についても、文科省の方に現在の状況を伺いました。ぜひお手にとってご覧ください。