「令和の日本型学校教育」は、中央教育審議会が2021年の答申「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して〜全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現〜」で示した言葉です。この中に登場する用語の数々が、教採ではよく問われます。

2025年に出題した自治体北海道、岩手県、宮城県、群馬県、神奈川県、横浜市、奈良県、島根県、福岡県、大分県、鹿児島県など

重要ワード個別最適な学び/指導の個別化/学習の個性化/協働的な学び/探究的な学習/体験活動/二項対立/履修主義/修得主義/小学校高学年での教科担任制

個別最適な学び

中央教育審議会の答申は「個別最適な学び」を「指導の個別化」と「学習の個性化」の2つの概念に整理しています。よく問われるワードなので、しっかりとその意味を理解しておきましょう。

協働的な学び

「個別最適な学び」が推進されると、子どもたち一人一人が黙々と課題に向き合うような学びに終始する可能性があります。そうした「孤立した学び」に陥らないよう、探究的な学習や体験活動等を通じ、子どもがクラスメイトや多様な他者と協働しながら取り組む「協働的な学び」が提唱されています。

「協働的な学び」では、子どもたち一人一人のよい点や可能性を生かすことで、異なる考え方が組み合わさり、よりよい学びが生まれることが期待されています。

小学校高学年での教科担任制

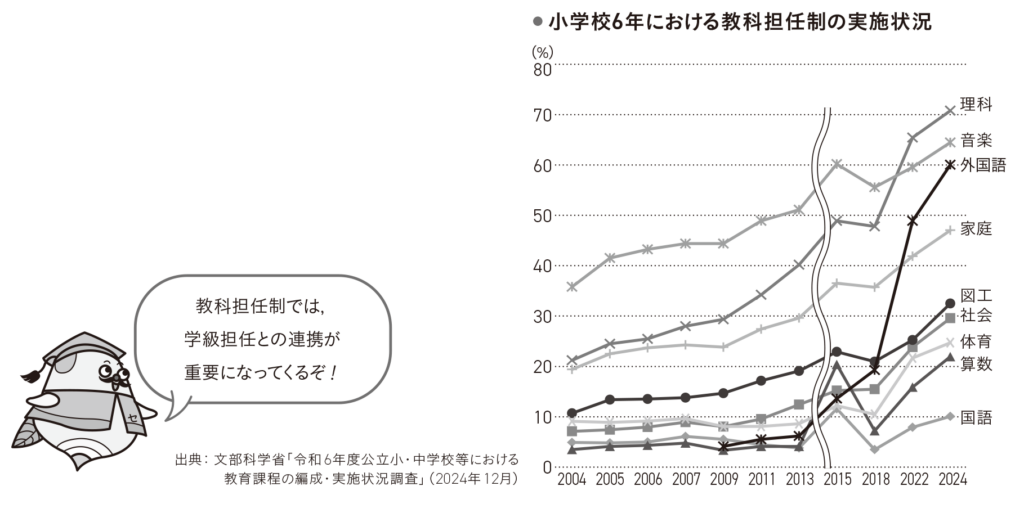

「令和の日本型学校教育」を推進していく上で必要な条件整備として、中央教育審議会の答申では、小学校高学年で教科担任制の推進が挙げられています。実際に、小学校高学年での教科担任制は進んでおり、小学校6年生の「理科」は7割を超えています。

「令和の日本型学校教育」を担う教師

「個別最適な学び」や「協働的な学び」などを実施していくと、教師に求められる役割や資質・能力も変わってきます。そのため中央教育審議会では、「『令和の日本型学校教育』を担う教師の養成・採用・研修等の在り方について〜「新たな教師の学びの姿」の実現と、多様な専門性を有する質の高い教職員集団の形成〜」(2022年12月)、「『令和の日本型学校教育』を担う質の高い教師の確保のための環境整備に関する総合的な方策について」(2024年8月)の2つの答申を出し、新しい時代の教師像を示しています。

その他の重要用語

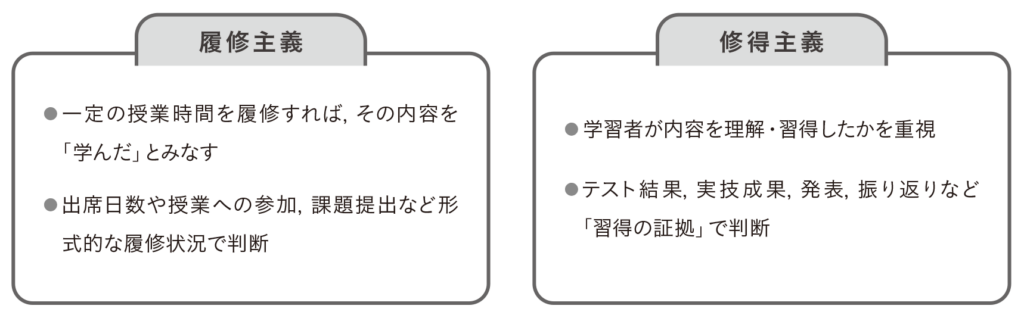

履修主義と修得主義

日本の学校教育はこれまで、「一斉授業か個別学習か」「デジタルかアナログか」といった「二項対立」の議論に陥りがちでした。答申はそうした反省から「どちらの良さも適切に組み合わせて生かしていく」ことが重要だと指摘しています。その一つが「履修主義」と「修得主義」です。これまでの年齢主義を基本としつつ、双方のよさを適切に組み合わせていくことの必要性が求められています。

ICTの活用

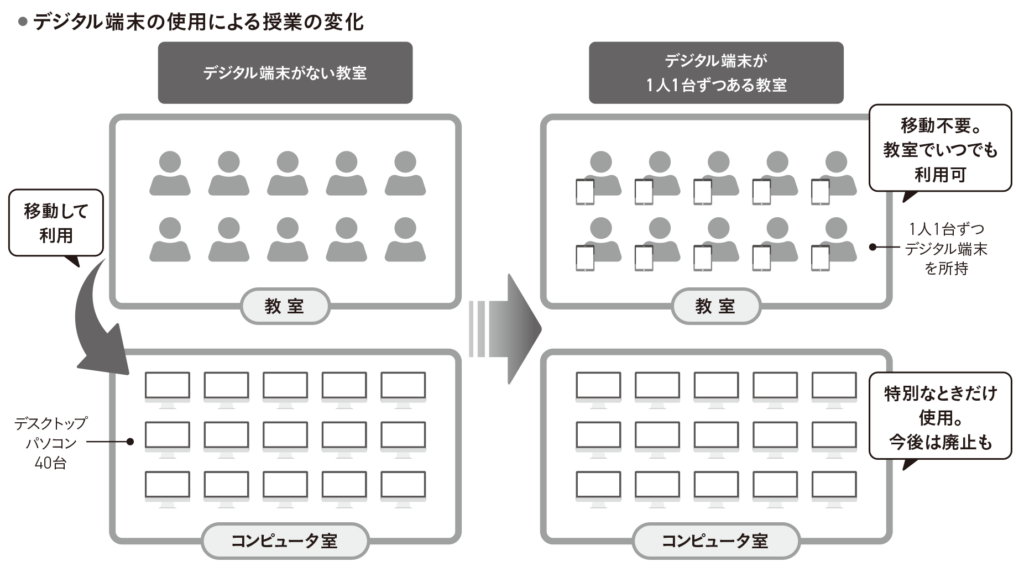

「令和の日本型学校教育」を提唱した中央教育審議会答申が出されたのは、児童生徒用の端末が全国的に配備される直前の2021年1月です。そのため、「個別最適な学び」や「協働的な学び」の実現に向け、デジタル端末を積極的に活用していくことの必要性も述べています。

次の各文は、「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して〜全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現〜(答申)」(2021年1月 中央教育審議会)の「5.増加する外国人児童生徒等への教育の在リ方について」の一部である。( )に入る適語の正しい組み合わせを選べ。(鹿児島県・一部改題)

◯ 日本語指導が必要な外国人児童生徒等が将来への現実的な展望が持てるよう、( ① )教育や相談支援などを包括的に提供することや、子供たちのアイデンティティの確立を支え、( ② )を育むとともに、家族関係の形成に資するよう、これまで以上に母語、母文化の学びに対する支援に取り組むことも必要である。

◯ 日本人の子供を含め、多様な価値観や文化的背景に触れる機会を生かし、多様性は社会を豊かにするという価値観の醸成や( ③ )人材の育成など、異文化理解・多文化共生の考え方に基づく教育に更に取り組むべきである。

⑴ ① STEAM ②自己肯定感 ③イノベーション

⑵ ① STEAM ②情報モラル ③グローバル

⑶ ①キャリア ②自己肯定感 ③イノベーション

⑷ ①キャリア ②情報モラル ③イノベーション

⑸ ①キャリア ②自己肯定感 ③グローバル

(解答・解説)⑸ ➡同答申「第Ⅱ部 各論」「5.増加する外国人児童生徒等への教育の在り方について」を参照。

2026年実施試験の“必出テーマ”を詳しく知りたい方は『KYOUSEMI』10月号をcheck✔

10月号の特集では、編集部員が最新の2025年実施試験を徹底分析し、2026年の教採で出題が予想される注目テーマをランキング形式で大予想! 予想ランキング上位のテーマとその他の要チェックテーマについて、基本情報や押さえておきたいポイントなどを、図やイラストを使って分かりやすく解説します。さらに、教採対策に欠かせない受験自治体の問題分析方法も伝授します。ぜひお手にとってご覧ください。

※2025年の実施問題例は、10月号の誌面にはもう1問掲載しています。