いじめについては、関連する統計・資料のほかに、 2013年に制定された「いじめ防止対策推進法」からの出題が目立ちます。主要な条文を押さえておきましょう。

2025年に出題した自治体岩手県、宮城県、栃木県、埼玉県、千葉県・市、神奈川県、横浜市、新潟県、滋賀県、京都府、奈良県、神戸市、長崎県など

重要ワードいじめの定義/いじめ防止対策推進法/認知件数/重大事態/いじめ防止基本方針/未然防止/早期発見/早期対応/いじめ重大事態の調査に関するガイドライン

いじめの定義

いじめの定義は時代とともに変化してきました。現在の定義は、いじめ防止対策推進法の第2条第1項に下のように示されています。教採では、下線部がよく問われるので覚えておきましょう。

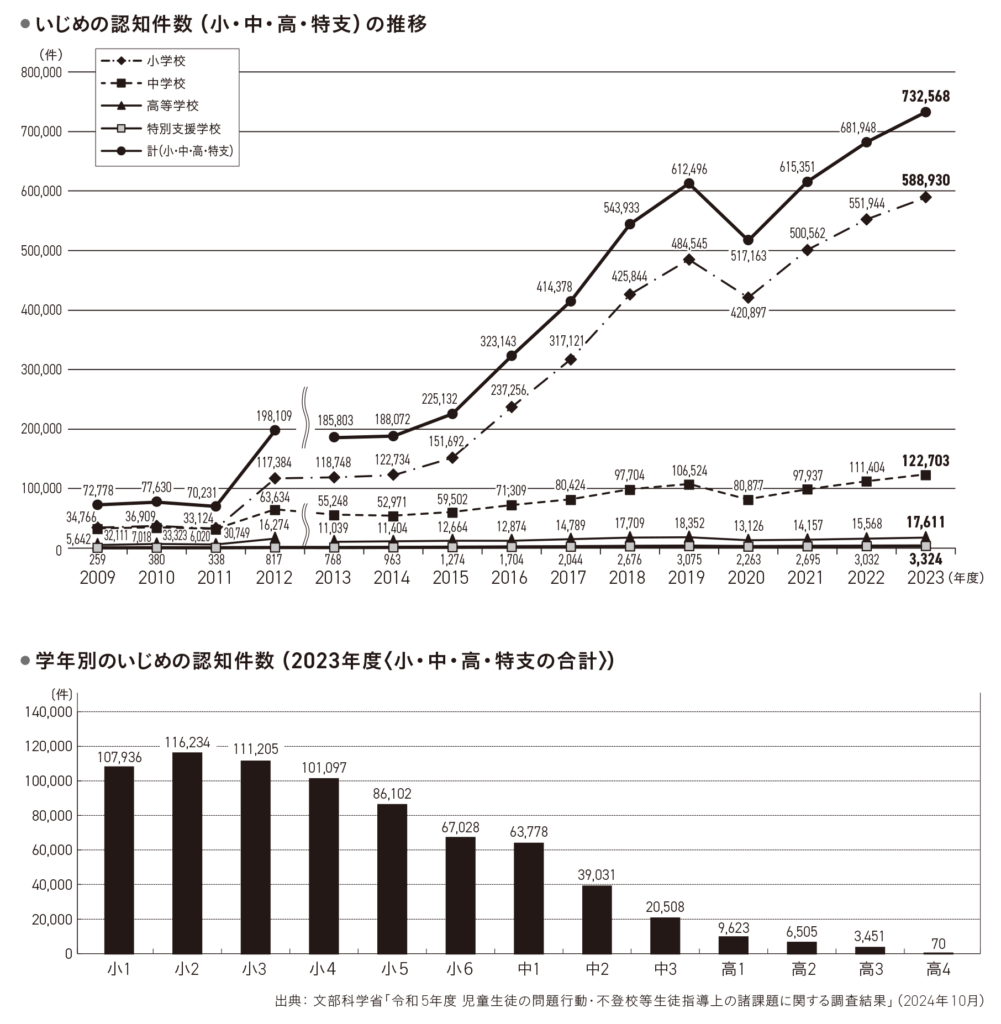

いじめ関連のデータ

下のグラフを見ても分かるように、いじめの件数は年々増加しています。直近の2023年度は73万2,568件で、過去最多を更新しました。ただ、この統計値は「認知件数」、すなわち学校が把握した件数であり、実数ではありません。近年は、いじめの認知が積極的に行われるようになり、それが件数の増加につながっている側面もあります。

なお、学年別で見ると「小2」が最多で、その後は学年が上がるにつれて減少していきます。小学校低学年は、まだ規範意識や社会性が発達途上にある上に、表立ったいじめが多く、把握しやすいことも関係していると思われます。

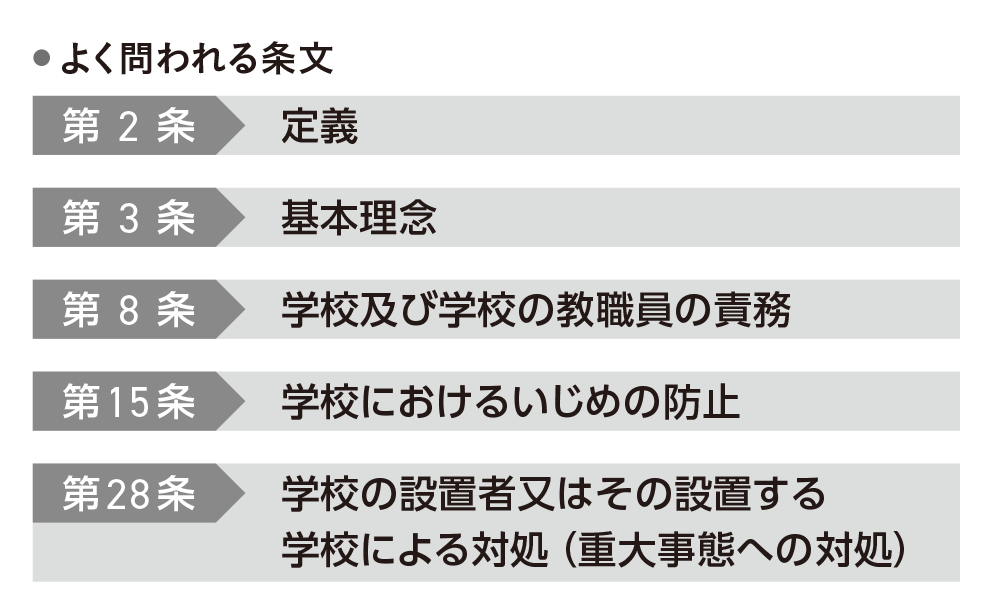

いじめ防止対策推進法

2011年に滋賀県大津市で起きた中学2年生のいじめ自殺事件を受け、 2013年に制定されたのが「いじめ防止対策推進法」です。いじめの定義や学校の役割、重大事態への対処方法などが定められています。全35条から成る法律ですが、教採で問われる条文は限られていますので、目を通しておきましょう。

いじめの「重大事態」とは

いじめ防止対策推進法は、いじめの「重大事態」として、①生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき、②相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるときの2つを定めています。「重大事態」と判断された場合は、文部科学省が定める「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」(2024年8月改訂版)に基づき、対応が行われます。このガイドラインも、教採ではよく問われます。

いじめ対応の3本柱

いじめ対応は、以下の3本柱に整理されます。学級担任としてどのような役割が求められるかは、面接や論作文の回答でも必要となるので、理解を深めておきましょう。

次のうち、いじめ防止対策推進法に定められている内容として誤っているものを選べ。(新潟県)

⑴ いじめには、インターネットを通じて行われるものを含む。

⑵ 保護者は、国、地方公共団体、学校の設置者及びその設置する学校が講ずるいじめの防止等のための措置に協力するよう努めるものとする。

⑶ 学校の設置者は、その設置するすべての学校ごとに、いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるものとする。

⑷ 学校は、すべての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図らなければならない。

⑸ 校長及び教員は、当該学校に在籍する児童等がいじめを行っている場合であって教育上必要があると認めるときは、学校教育法第11条の規定に基づき、適切に、当該児童等に対して懲戒を加えるものとする。

(解答・解説)⑶ ➡⑶いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるのは、「学校の設置者」ではなく「学校」。同法第13条を参照。

2026年実施試験の“必出テーマ”を詳しく知りたい方は『KYOUSEMI』10月号をcheck✔

10月号の特集では、編集部員が最新の2025年実施試験を徹底分析し、2026年の教採で出題が予想される注目テーマをランキング形式で大予想! 予想ランキング上位のテーマとその他の要チェックテーマについて、基本情報や押さえておきたいポイントなどを、図やイラストを使って分かりやすく解説します。さらに、教採対策に欠かせない受験自治体の問題分析方法も伝授します。ぜひお手にとってご覧ください。

※2025年の実施問題例は、10月号の誌面にはもう1問掲載しています。