デジタル端末が配備されたことで、ここ数年の学校は大きく変化しています。最近の授業や学びがどのようになっているのかをご紹介します。

授業と学びを大きく変えた「GIGAスクール構想」

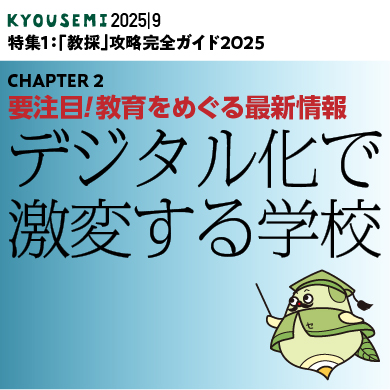

今の学校は、現在の大学2年生、3年生が小・中学生のころから大きく様変わりしています。その顕著な例が、「GIGAスクール構想」により、小・中学生に1人1台ずつデジタル端末が配備されたことです。単に端末が入っただけでなく、それに伴い授業の在り方も大きく変わり始めています。具体的には、教員主導だった授業が子ども主体に変わり、一斉講義形式の授業だけでなく、「対話的な学び」が多く取り入れられるようになりました。こうした学校教育の変化をしっかりと頭に入れておかないと、面接や論作文で的外れな回答をしてしまうことになります。

普及する「学習者用デジタル教科書」

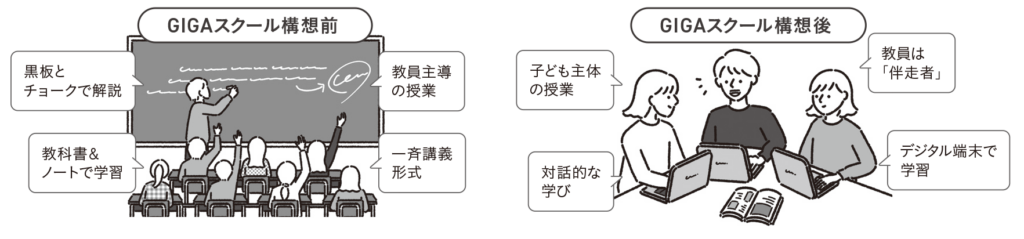

デジタル端末が入ったことによる大きな変化の一つは、「学習者用デジタル教科書」が普及したことです。それ以前も教員が使う「指導者用デジタル教科書」は広く使われていましたが、児童生徒に1人1台ずつ端末が配備されたことで、「学習者用」も一気に普及しました。

デジタル教科書の記載内容は、基本的に紙の教科書と同じです。教科書には検定があるので、デジタル教科書にだけ追加の記述を加えることはできないからです(なお、2025年2月、デジタル教科書推進ワーキンググループの「中間まとめ」では、デジタル教科書は紙の教科書と同様に、「正式な教科書」に位置づけることが適当だとされました。具体的な方針については秋ごろに示される予定です)。

デジタル教科書には文字の拡大や音声読み上げなど、視覚に障害のある子どもや文字の読みに困難がある子どもの学びをサポートする機能が付いています。また、ワークドリルやアニメーションなどの追加教材が付いているものもあります。これからの授業づくりは、こうしたデジタルツールを活用することも視野に入れる必要があります。

一斉授業から「個別最適な学び」「協働的な学び」への転換

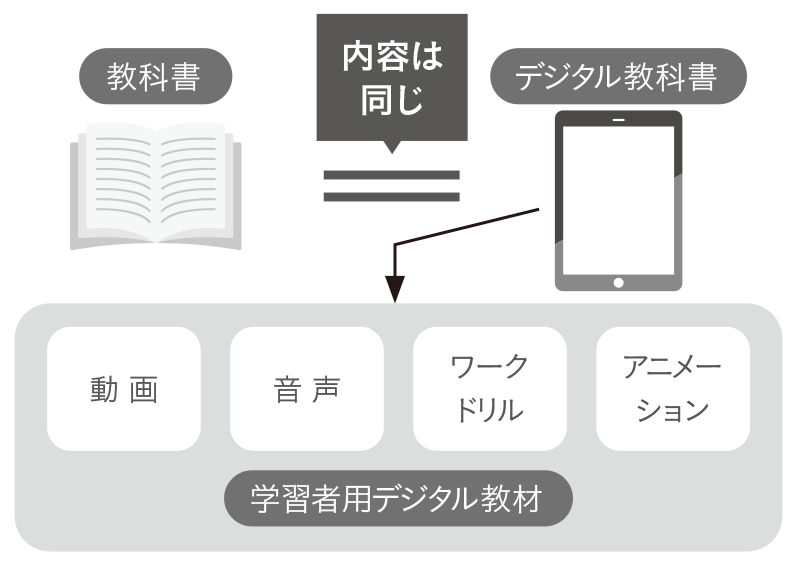

2021年に中央教育審議会が新しい学校教育の形として示したのが、「個別最適な学び」と「協働的な学び」という概念です。この2つの概念は、これまでの一斉授業からの脱却を図り、学びを子ども主体に転換するものであり、今後の教育を語る上で欠かせないワードです。これからの学校教育は「個別最適な学び」と「協働的な学び」を一体的に実施していくことが求められているのです。教採でもよく問われる言葉ですし、教育観のアップデートを図る上でも、理解を深めておきたい概念です。

「プログラミング教育」が全校種で必修に

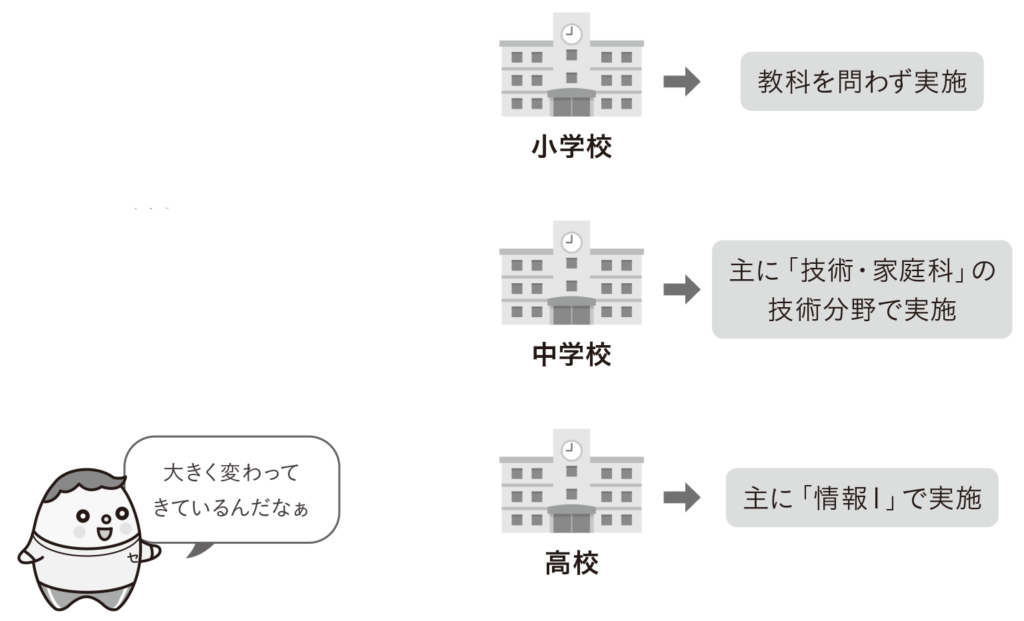

もう一つの大きな変化は、プログラミング教育が全校種で必修化されたことです。小学校ではすべての教科で、中学校は「技術・家庭科」の技術分野で、高校では新設の「情報Ⅰ」で実施することになっています。

このように小・中・高12年間にわたってプログラミング教育が実施されていますが、その主たる目的は、「プログラミング的思考」の育成であり、プログラミング言語を習得し、プログラミングができるようになることではありません。この点は誤解されがちなので、覚えておきたいポイントの一つです。

「教採」のことを詳しく知るなら『KYOUSEMI』2025年9月号をcheck✔

新しい『KYOUSEMI』の最初の特集は、2026年実施試験に向けての「教採」攻略法! 教採って何? 対策はどうすればよい? などなど、これから教採の勉強を始めるみなさんが知りたいこと、必ず知っておいてほしいことをギュッと詰めた「教採」攻略のための完全ガイドです。また、気になる教採「共同実施」についても、文科省の方に現在の状況を伺いました。ぜひお手にとってご覧ください。